- 〇当店のお取り扱い商品は全て蔵元様との直取引、

当店は、当店とお取引していただいている全ての蔵元商品の正規特約店でございます。

- 3月新商品、お薦め商品のご案内

-

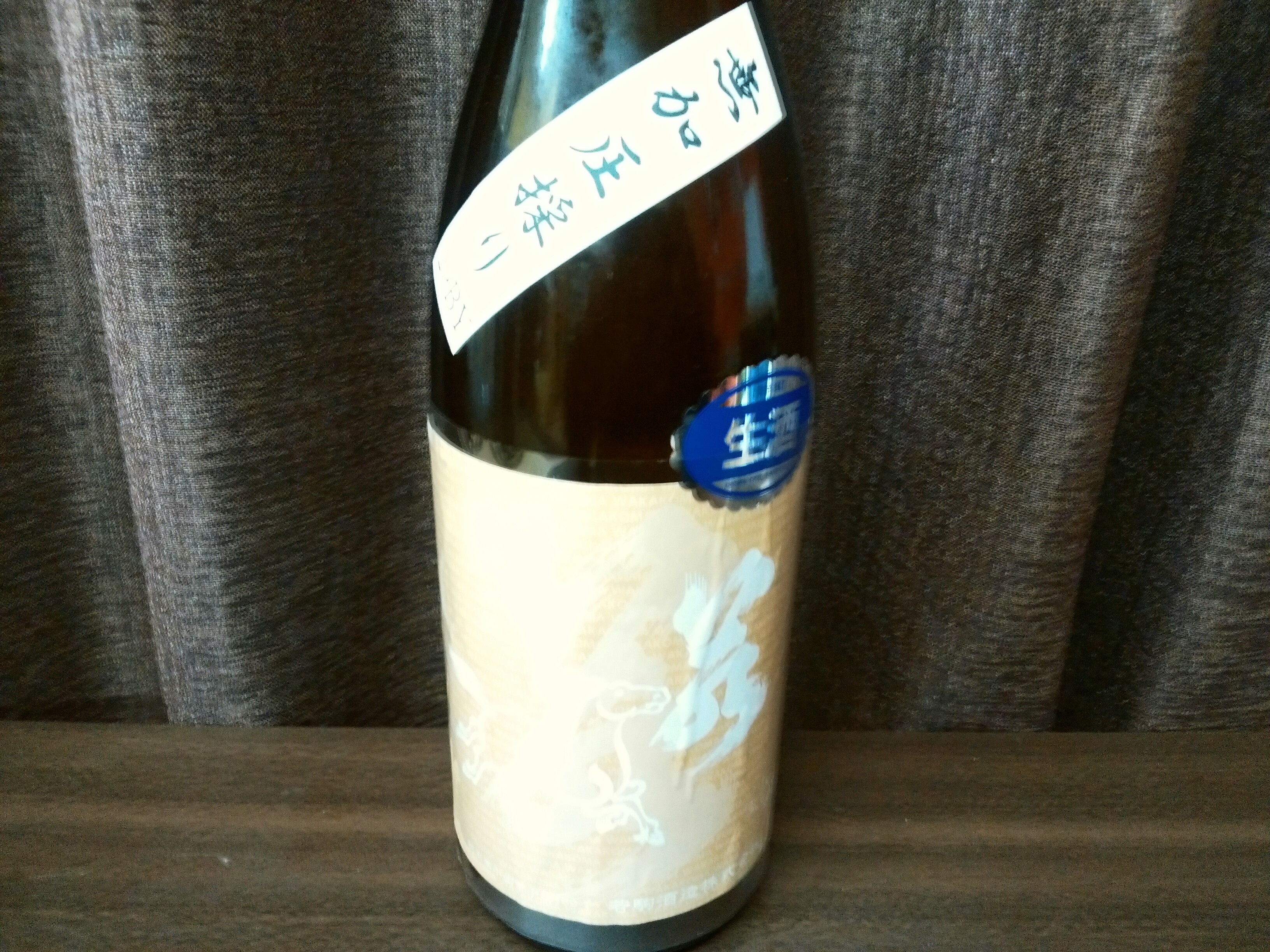

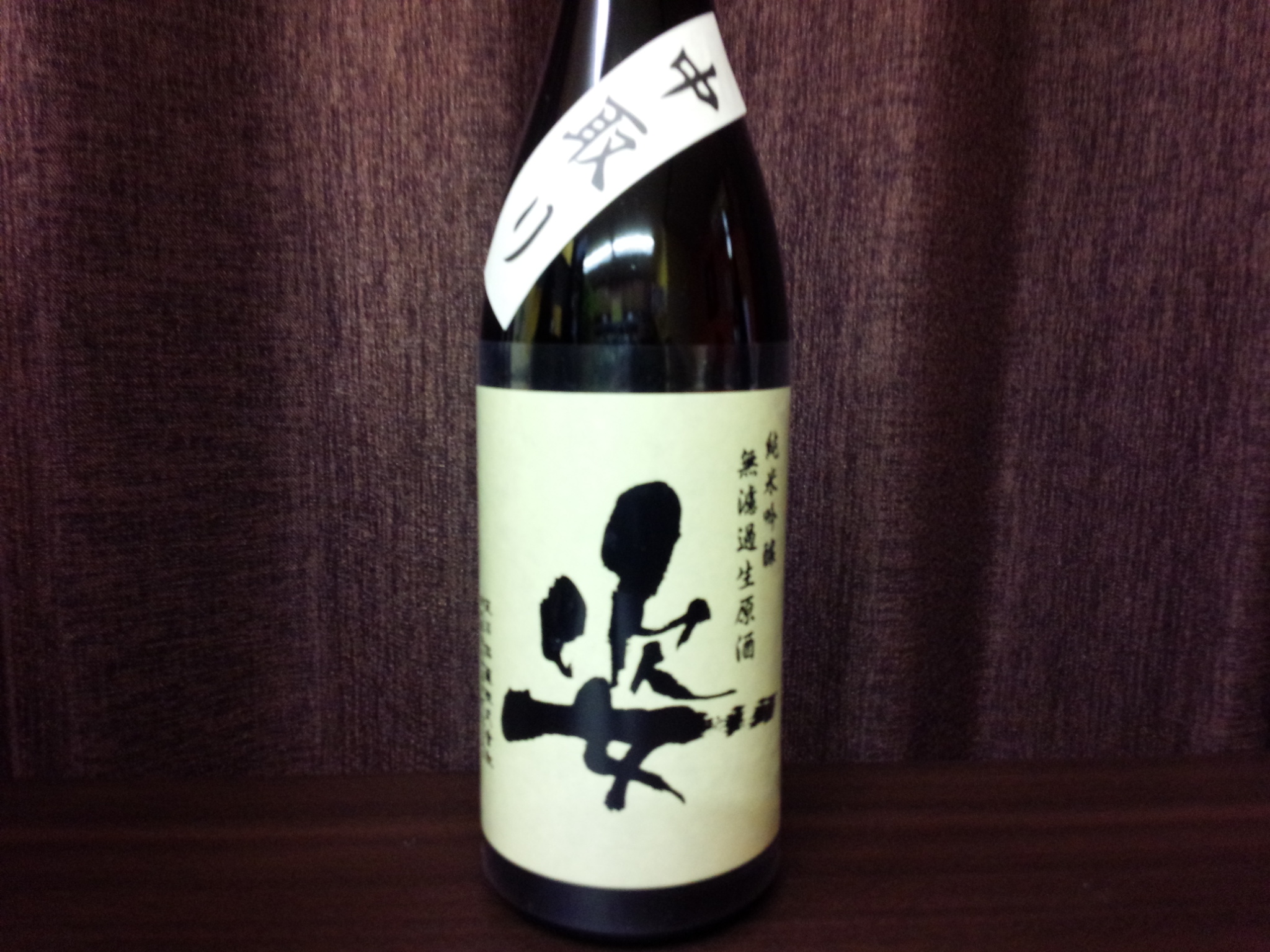

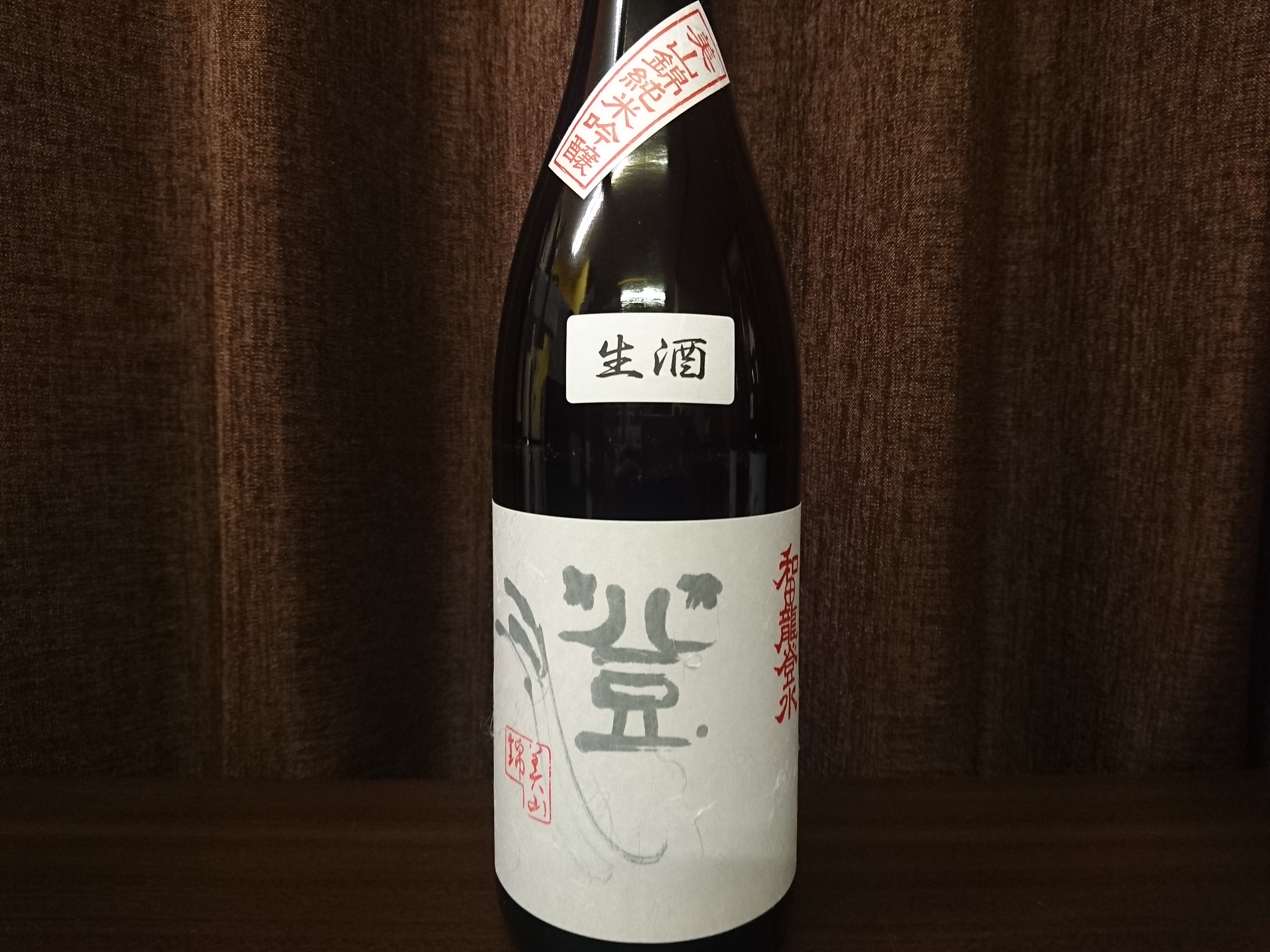

- つきよしの 30BY特別純米 無濾過生原酒

-

-

つきよしのより、30BYの新酒より、

美山錦とひとごこちで仕込んだ特別純米の

無濾過生原酒の限定「おりがらみ」になります。

おりがらみはごく僅かな数量のみの特注商品。

つきよしのシリーズの中の限定レアアイテムです。

グレープフルーツの様なフレッシュさに加え、

しとやかでうっとりする様な煌めく香りが特徴で、

口に含めばその香りがナチュラルに口の中に

溶け込んでいきます。

ふっくらまろやか、程よいジューシーさが心地よく、

フレッシュかつしっかりと厚みのある酸が

ドライでキレのある、艶やかな後味へ導いてくれます。

全体的なバランスも良いです。

冷酒は勿論、少し温度を上げても美味しいです。

1,8L 3,000円

(価格は税抜きです)

※720mlは3月末の店頭試飲会にて販売いたします。

-

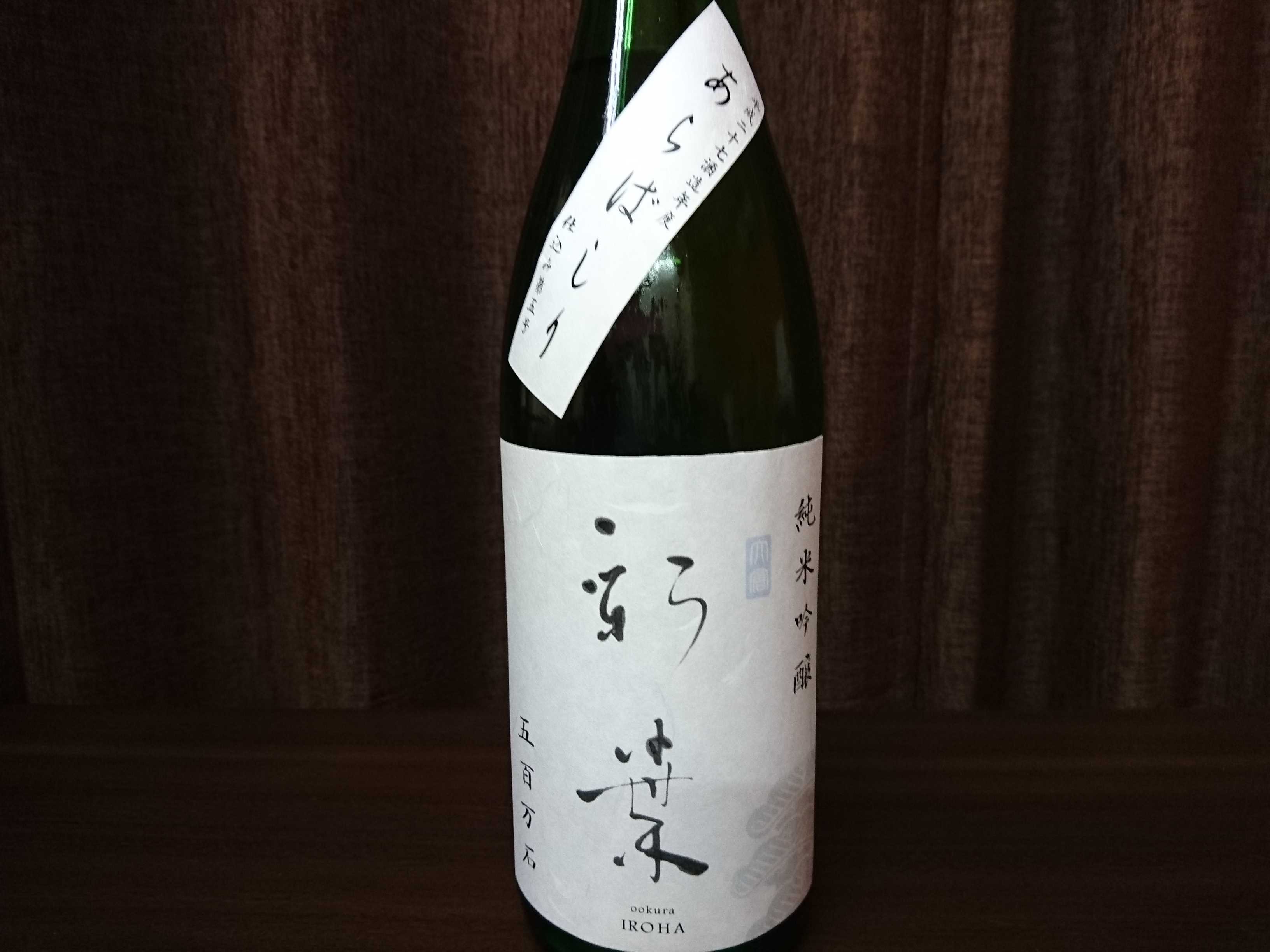

- 大倉 30BY山廃特別純米 辛口仕込み 直汲み無濾過生原酒 オオセト55%

-

-

大倉の30BYより

オオセトを全量使用した山廃特別純米の直汲みバージョンになります。

大倉ブランド商品の中で数少ない辛口タイプのお酒です。

直汲みで採取した生原酒ならではの旺盛な香りと共に、

ほのかに香ばしい米の香りが漂います。

口に含めば豊潤でコクのある旨味が広がりますが、

直後にインパクト溢れるパンチの効いた辛味が口中に

広がり、鋭いキレを演出します。

それまでの濃醇な米の旨味をスパッと洗い流してくれる感覚です。

やや温度が上がってくると辛味に加え酸もボリューム感が増し

牛肉の脂や揚げ物など濃厚な料理の脂を

サッと洗い流してくれます。

また、55℃の熱燗もお薦めです。

この感覚がまさにやみつきなるような

大倉ならではの超・個性派濃醇辛口酒です。

1,8L 2,450円

(価格は税抜きです)

-

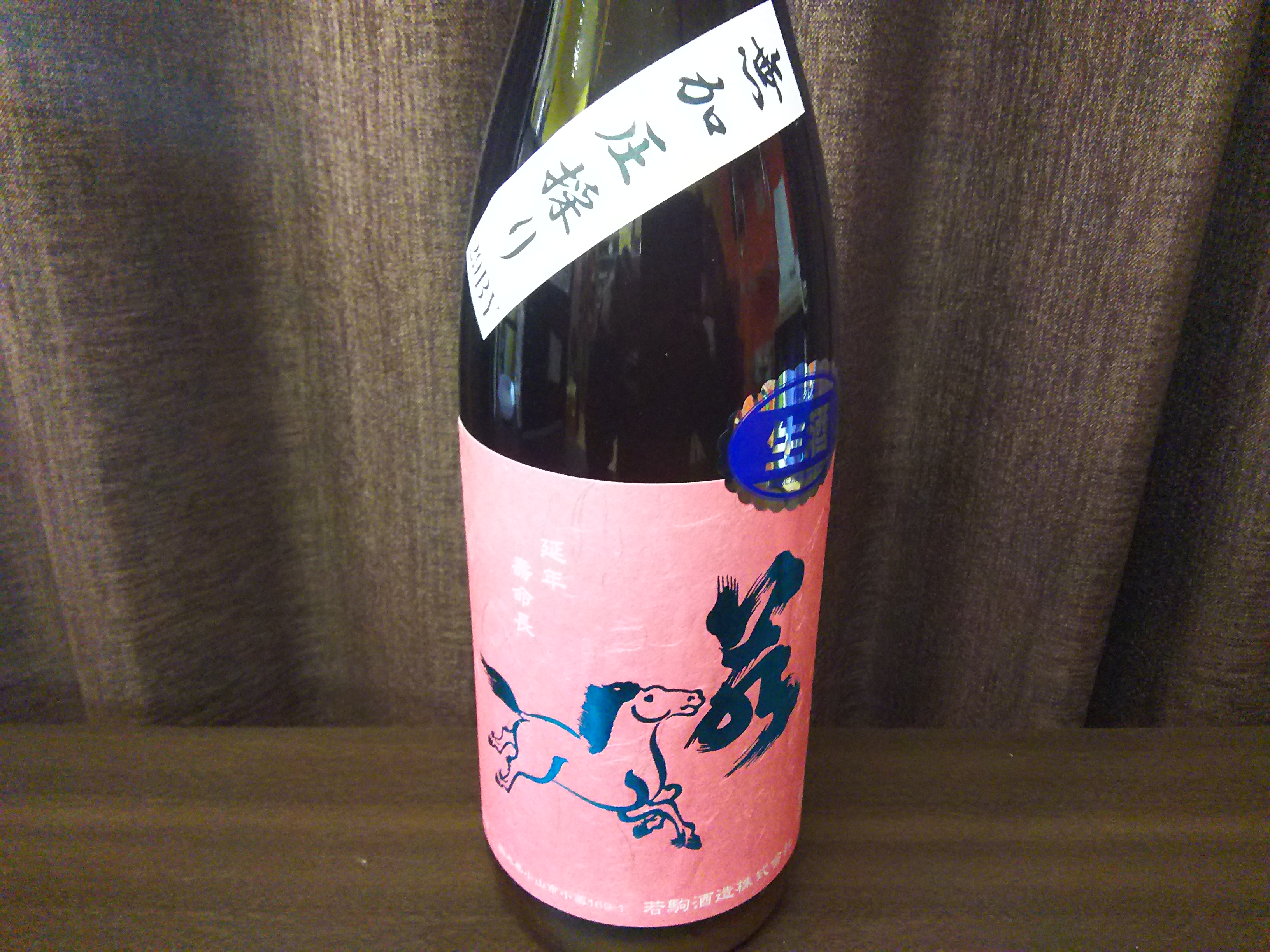

- 若駒 30BY愛山90 無加圧採り 無濾過生原酒

-

-

若駒低精白シリーズの究極型、

人気の90%低精米の「愛山」を使用した

「無加圧採り」の無濾過生原酒、

今季30BYの登場です。

たっぷりとおりがらみタイプになります。

しっかりと凝縮感溢れるジューシーな旨味が

ダイレクトに染み渡りますが、

どこかデザートワインの様な豊潤で上品さも感じられ、

香味バランスの良さも光る味わいは

まさに「無加圧採り」ならでは。

飲むごとに香味に厚みが感じられ

若駒らしさを演出してくれます。

これぞ「愛山×低精米」だからこそ成せる究極の味わい感覚。

若駒が理想とする低精白純米の最深部とも言っても

過言ではない世界観。

1,8L 3,200円

(価格は税抜きです)

-

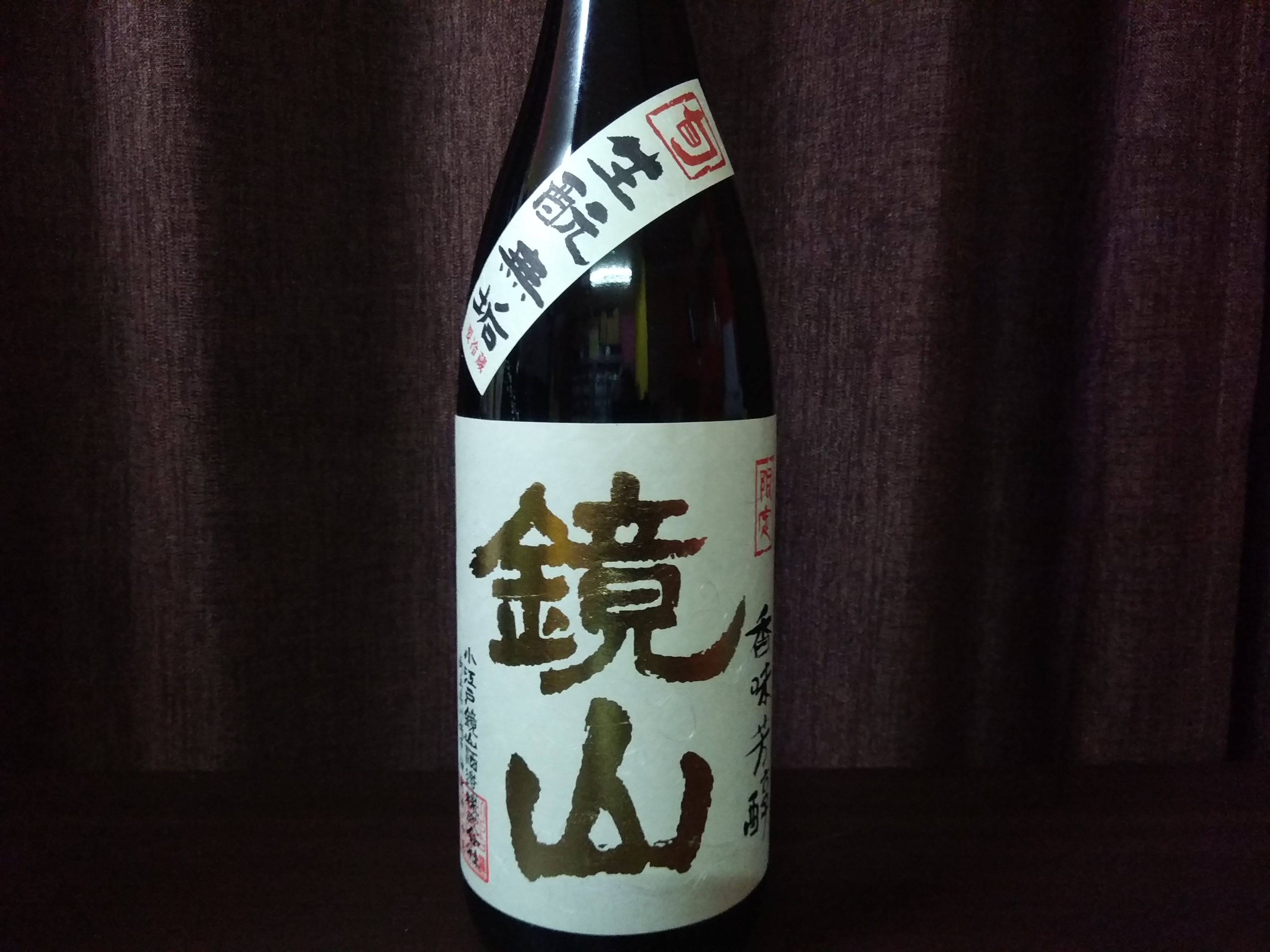

- 上丸 30BY純米吟醸55 無濾過生原酒「Special」刻和限定酒

-

-

上丸の30BYよりとっておきの新商品の登場です。

それまで、火入れ商品のみだった

上丸の「純米吟醸55」ですが、

より芳醇な香味を追求して、30BYで初めて試みた

無濾過生原酒バージョン。

これまで世に出ることは無かった完全な本生タイプが

ついに登場です。

僅かな数量のみの刻和限定商品です。

甘い果実の様な膨らみのある吟醸香が

華やかに舞い上がります。

生原酒らしい爽やかさも感じられ、

なんとも躍動感のある香りが心地よいです。

口に含むと、甘く華やかな香りと共に

ふくよかな米の旨味がまったりとまろやかに

口中に広がります。

ですが後味は爽やかで、

たっぷりと芳醇ながらしっかりとバランスの良さも

感じさせてくれます。

火入れもまさに魅力的な味わいですが

生原酒もまた、一味違った魅力に包まれております。

こちらも冷酒からお燗まで幅広く楽しめます。

1,8L 3,000円

(価格は税抜きです)

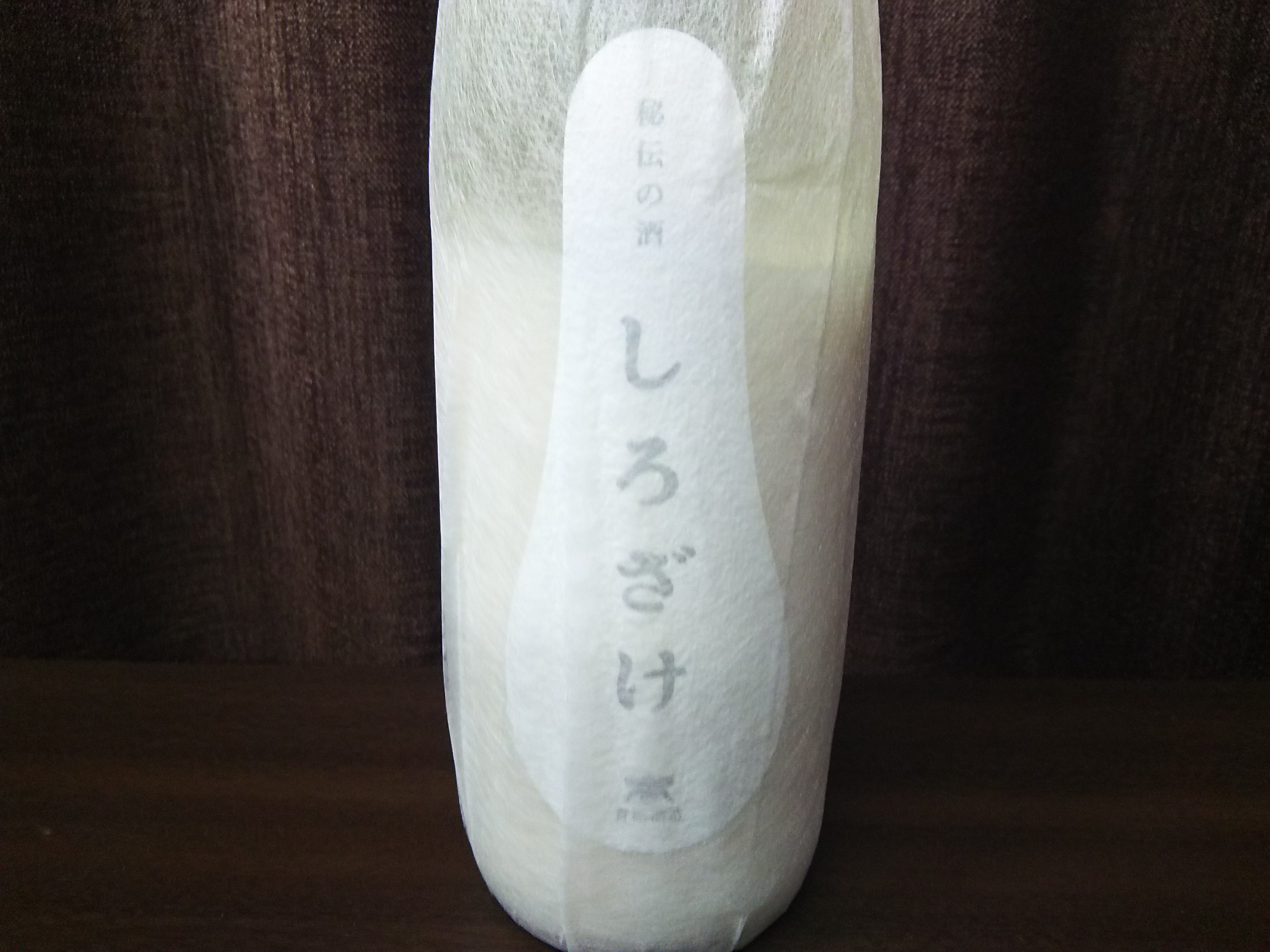

- 千代緑-ちよみどり- 奥田酒造店

(秋田県大仙市) - 美酒王国・秋田県の中においても特に四季豊かで

様々な伝統と文化を誇る秋田県大仙市。

その中でも、夏は緑園豊かな地、冬は絶景の雪国、美しき地として知られる「協和」の地において

約350年近く前より蔵を構え、酒造りを営んでこられた小さな酒蔵「奥田酒造店」

延宝年間(1670年頃)の創業時、当初の蔵元が

「若葉映える 四方の山々千代緑」

と、協和の美しき山里を詠った俳句にちなんで命名された

「千代緑」は、美しき協和の地酒として創業以来、今もなお根強く支持されております。

現在の石数は約300石。秋田県内でも最小規模です。

現在の蔵元杜氏である奥田重徳氏は、「美しき協和の酒」を、さらに世に打って出る為

約6年程前より特定名称酒の造りを強化。

堅実な酒造りを徹底させる中において、

蔵付き酵母を始め秋田県醸造試験所開発酵母を多数使用。

香りのインパクト面や、旨味、味わい面を突出させるのではなく、

それぞれの造りにおいて香味バランスを絶妙に整える上での巧みな使いこなしです。

試行錯誤を重ねながら着実にその酒質を磨き上げてまいりまして、

様々な魅力的なお酒が全国区に人気を博している強豪揃いの秋田酒の中において

きめ細やかさ、複雑味が絶妙に絡み合う新たなタイプの芳醇旨口酒として、

現在注目を浴びております。

今後も益々楽しみな存在であります。

-

- 千代緑 29BY純米酒 花影庵

-

-

千代緑シリーズより、別バージョンのアイテム、

麹米に秋田県産「酒こまち」、掛米に「めんこいな」を使用した

純米酒の一回火入れバージョン。

特別純米酒や吟醸酒となんら遜色のない造りで醸された

千代緑シリーズの中でも隠れた逸品です。

ほんのり吟醸香が漂う、優しくフルーティーな香りが

特徴です。

穏やかながらもややフレッシュさがありキレ味のある

口当たりですが

直後に、ほんのりとろける様なジューシーな

旨味が染み渡ります。

後味はキリッとしており、飲み飽きせず何杯でも楽しめます。

冷酒から常温、ぬる燗まで、幅広く楽しめます。

料理のお供としても最適です。

720ml 1,450円

(価格は税抜きです)

-

- 千代緑 29BY純米吟醸 R-5 瓶燗一回火入

-

-

千代緑の酵母シリーズより、

秋田県醸造試験所開発の新酵母「R-5」を使用した、

29BYの純米吟醸になります。

麹米は山田錦50%精米を使用、

掛米は酒こまち55%精米を使用。

開栓直後は、みずみずしくも、メロンの様なフルーティーな香りが心地よく広がります。

火入れタイプですが、開栓直後は口に含むとほんのりと微ガス感が感じられます。

たっぷりジューシーテイストな芳醇旨口タイプですが、

香りが米の旨味に程よく溶け込み、後味はきめ細やかさ、

複雑味はありますが、余韻が柔らかく、穏やかな後味を演出してくれます。

開栓2日目より、香味共に非常にバランスが良くなり、

やや落ち着きながらもまろやかでまったりとした米の旨味が

開花されながらも、みずみずしく爽やかな後味を演出します。

抜栓後の酒質の伸びしろが実に良いです。

※完売しました。

- 山法師 株式会社六歌仙

(山形県東根市) - 言わずと知れた東北屈指の酒どころ・山形県。

昔から「米どころ山形は酒どころ」と呼ばれるように、

現在においても全国規模で名を馳せている強豪蔵が

ひしめき合う、正に屈指の酒どころ山形県内において

しっかりと存在感を示す実力蔵があります。

株式会社六歌仙

地に足をつけ、地元にしっかりと根付いた酒造りを着実に行ってまいり、

やがて全国展開へ…

地道にファンを増やし、今や人気・実力共に安定感抜群の

酒蔵の銘酒が、当店初登場です。

奥羽山脈を見渡す自然豊かな盆地。北村山地区に位置する「山形県東根市」に

蔵を構える六歌仙は創業昭和47年。

元々北村山の周辺にあった5つの酒蔵が合併して

創業された酒蔵であります。

平安時代の「古今和歌集」に代表される6人の歌人が詠った優しい和歌にちなみ、

人々を引き付ける優しい銘酒となれるよう願いをこめて

命名された代表銘柄「みちのく六歌仙」

そして現在主力商品として名を馳せている限定銘柄「山法師」は

伝統と技術革新の融合をモットーに、

米の旨味豊かな甘口酒から、料理をとことん引き立てるキレ味鋭い辛口酒まで、

魅力溢れる多彩な味わいにチャレンジし続けております。

原料米はほぼ9割方地元山形県産米を使用。

米の旨味をより引き立てる優しく良質な香りが特徴的であり、

優しく身体に染み渡る米の旨味は正に圧巻です。

- 一歩己 -いぶき- 豊国酒造

(福島県石川郡古殿町) - 福島県は南に位置する、石川郡古殿町。

白河といわき市の間に位置するこの地は、

阿武隈山系に囲まれ、気候・水・土壌において福島県下でも群を抜いて優れた地です。

江戸時代(天保年間)の創業以来、

この地にて一貫して酒造りに打ち込んできた「豊国酒造」 代表銘柄は「東豊国」。

「地元の風土、文化、料理、そして地元の人々、それらに全て根付いたものこそ真の地酒」を信条とし、生産量の殆どが地元消費。

「古殿に東豊国あり」と言われる程徹底して地元に根付いており、

古き良き地元の伝統と文化に溢れた酒造りを今に継承し続けています。

そんな中、蔵にとって新たな出発点となったのが、現在の9代目の若き蔵元、矢内賢征氏が立ち上げたブランド「一歩己 」

常に己自身を見つめ、己自身と向き合い、現在(いま)という瞬間を懸命に生き、未来に向けて一歩一歩確実に歩んでいく

「焦らず、急がず、そして弛まず、一歩ずつ。そして日本酒業界に新たな息吹を吹き込められるように」という想いから命名された

このお酒は、毎年一歩一歩着実な進化を遂げており、今や日本酒界でも屈指の実力銘柄であります。

地元の契約農家さんによって大切に育まれた美山錦で醸されるその美酒は、柔らかく優しいながらも米の旨味の凝縮感と、それに寄り添うように薫る米の香り。そして料理が持つ独特の繊細さと奥深い旨味を上手く包み込んでくれます。

- 上丸 -KAMIMARU- 根本酒造

(茨城県常陸大宮市) - 清らかな水脈、久慈川が流れる茨城県常陸大宮市山方。

「奥久慈」と呼ばれるこの一帯は、

息を吞む程の美しき自然に囲まれた田園地帯が広がります。

この地にて1603年(慶長八年)の創業以来、豊かな自然の恵みを最大限に活かしながら

400年余りに渡り一貫して酒造りに打ち込んでこられた根本酒造株式会社。

地元銘柄「久慈の山」は、美しき奥久慈の地を象徴するかの如く、優しく清らかで、

懐の深い銘酒として長年に渡り地元で愛され続けてきました。

転機が訪れたのは、2011年の東日本大震災でした。

震災により蔵が被害を被り、屋根瓦を修理していた時に

目に飛び込んできた、瓦に刻まれた旧屋号の文字「上丸」

この「上丸」の文字に、蔵元は一筋の光明を見出されたそうです。

震災からの希望の光、新たな出発点として生み出された

新進気鋭のブランド「上丸(カミマル)」は様々な試行錯誤、紆余曲折を経て、

研鑽を重ねながら着実にその酒質を磨いてまいりました。

上品で優しく、美しさに加え、豊かな自然の大地の様な力強く包容力のある味わいに満ち溢れ、

その美味さは飲む者を深く魅了していきます。

奥久慈の大地が育んだ秘蔵の美酒、

是非ご賞味いただきたく存じます。

今後益々要注目の酒蔵です。

-

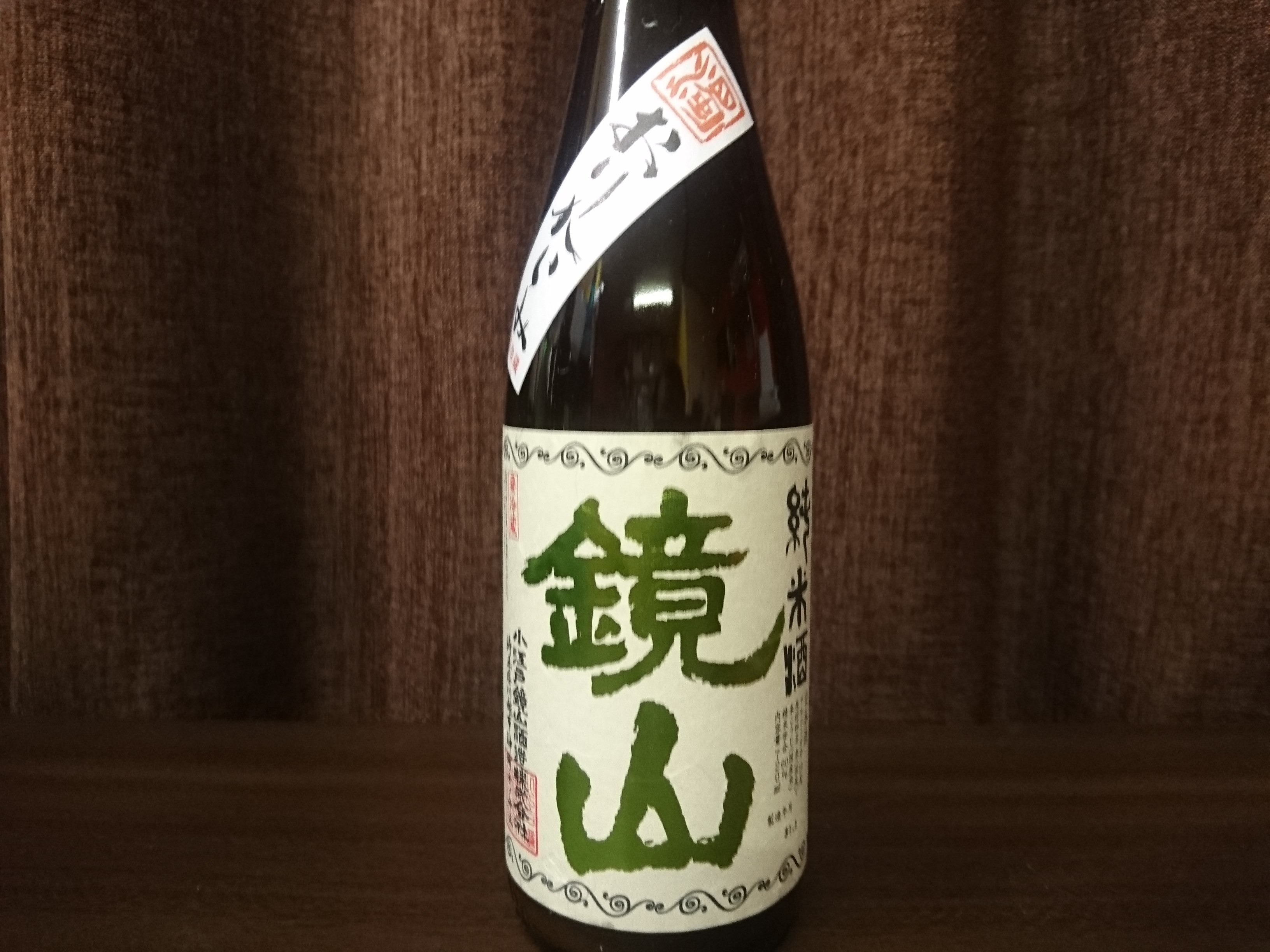

- 上丸 -KAMIMARU- 30BY純米吟醸55 ひたち錦55%

-

-

ごく僅かな仕込み量によって醸される

数少ない上丸ブランドの主力商品、

地元産ひたち錦を100%使用し、55%まで精米した

純米吟醸酒の30BYになります。

アルコール度数15度台の原酒で、

二度火入のものになります。

上品で優しい吟醸香と柔らかく膨らみのある

米の香りが絡み合います。

口に含むと、果実の様な甘い香りがほのかに舞い上がり、

その直後に丸みのある、まろやかでほっくりとした米の旨味が

優しくまったりと口中に伸びていきます。

まるで綿菓子を思わせるようなふわりと柔らかくとろけるような

甘味も感じさせるのも特徴です。

後味もしなやかに切れていきます。

吟醸ならではの香味と、ほのかに香ばしい米感漂う香味の

相乗バランスが素晴らしく、

この感覚が非常に良いアクセントとなり、

このお酒の世界に深く引き込まれます。

料理の味わいを邪魔せず、そっと寄り添ってくれます。

冷酒からお燗まで幅広く楽しめます。

720mlのみ入荷 1,275円

(価格は税抜きです)

-

-

久慈の山 29BY純米吟醸火入 ピュア茨城

奥久慈産ひたち錦55% -

-

根本酒造の地元ブランド「久慈の山」より

地元産ひたち錦で醸された純米吟醸火入

「ピュア茨城」になります。

「ピュア茨城」とは、茨城県内の各蔵元さん達が、

茨城県産のひたち錦のみを使い、地元の仕込み水、県産の酵母を

使用して、各蔵元で造られるお酒の事であり、

各蔵元同士、それぞれの技量を磨き合うと共に

個性溢れる茨城酒をアピールしていこうという目的で

平成15年から始まった「純茨城」のお酒であります。

こちらの久慈の山の純米吟醸「ピュア茨城」は

良質な奥久慈の仕込み水に象徴されるような

清らかで透き通った味わいが魅力。

ほんのりメロンのような含み香が感じられますが、

キリッと爽快な口当たり、

滑らかな米の旨味が特徴のスッキリ辛口タイプです。

※入荷待ち

-

久慈の山 29BY純米吟醸火入 ピュア茨城

-

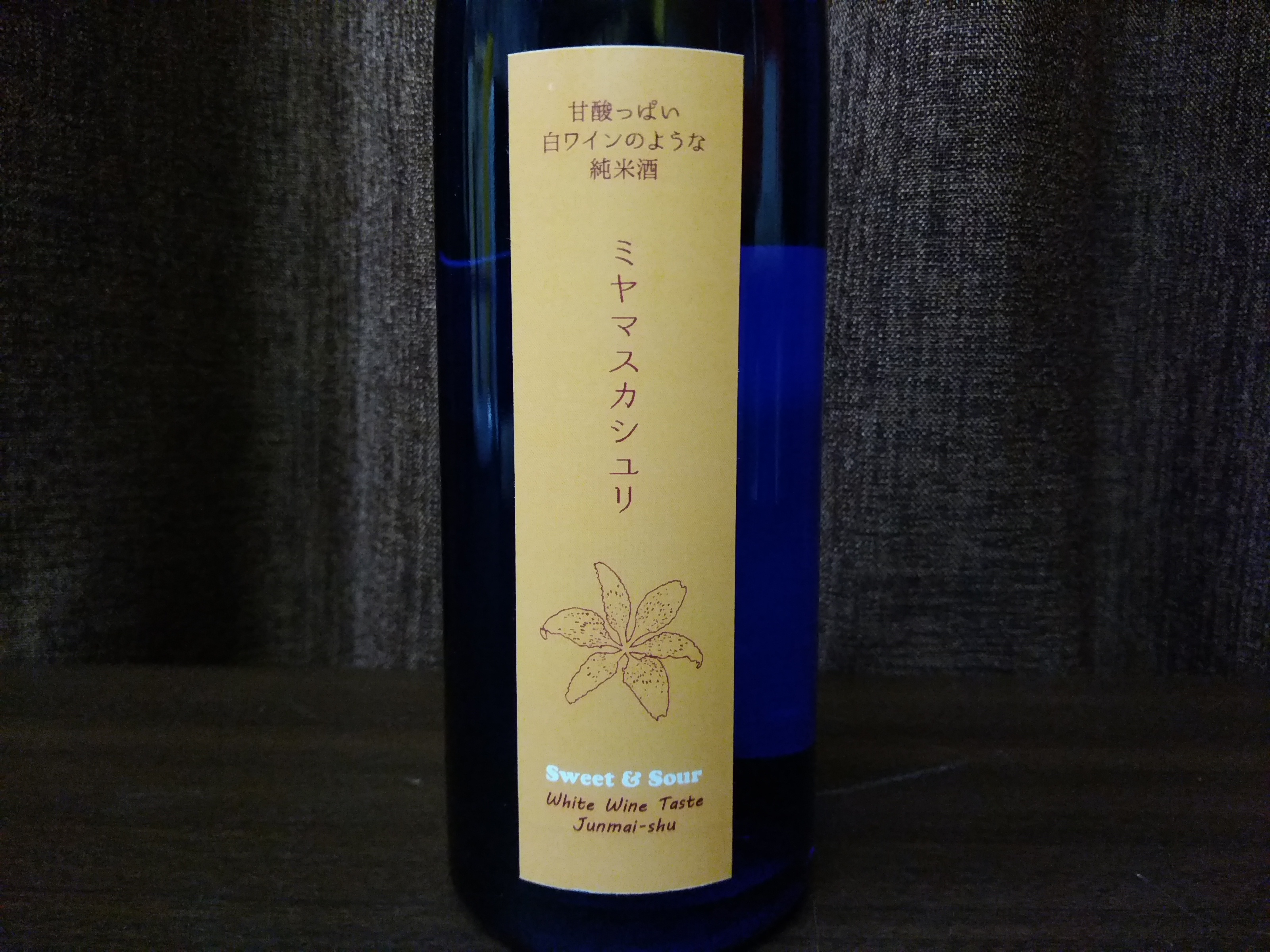

- 久慈の山 29BY 純米酒 ミヤマスカシユリ

-

-

久慈の山の29BYより、特殊な製法で醸された

まるで甘口の白ワインを想わせる

優しい低アルコールの純米酒です。

「ミヤマスカシユリ」とは、日本でほんのごく一部の

山地でしか咲かない

絶滅危惧品種とされるユリ科の植物であり、

茨城県奥久慈でわずかに咲くミヤマスカシユリの花に

ちなんでつけられました。

ほんのり甘く上品な香りが漂い、

軽やかな微ガス感と、みずみずしい口当たりながらも

甘酸っぱい味わいが広がります。

ですが日本酒らしい柔らかな米の旨味も

しっかり感じさせてくれて、後味は実に爽快です。

上質で優しくも、躍動感のある酸に

思わず引き込まれてしまいます。

冷酒も勿論、常温でもお楽しみいただけます。

※完売しました。

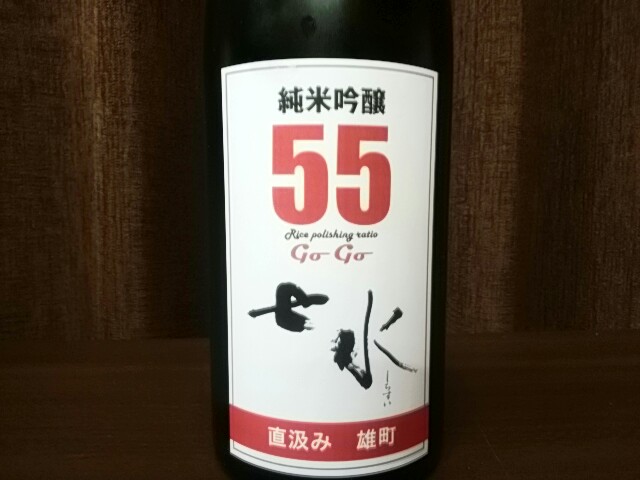

- 七水・菊・虹乃井 虎屋本店

(栃木県宇都宮市) - 坂東下野の國、栃木県宇都宮。

ここは昔より、「七水(しちすい)」と呼ばれる

七つの名水があり、豊かで上質な水の聖地として知られておりました。

この宇都宮の市街地のど真ん中にありながら、情緒溢れる

古き良き昔の名残を残しつつ蔵を構える「虎屋本店」。

創業は天明8年(1788年)。

約230年もの歴史の中で、関東の中でも特に豊かな水質に恵まれながら

長い間一貫して酒造りを営んでこられました。

代表銘柄は「菊」。

それまでは越後杜氏の下、キリリとした綺麗な味わいの酒造りがメインでしたが、

転機が訪れたのが平成21年。地元出身である天満屋満氏が杜氏に就任してからでした。

南部杜氏の技術をベースとした天満屋氏が、地元主体の酒造りに切り替え、

平成23年には下野杜氏の資格を得られました。

以降、数々の研究を重ねながら、着実にその酒質を磨いてまいりました。

代表銘柄「菊」や、平成以降に新たに生み出されたブランド「七水」「虹乃井」は

上質な軟水の良さをふんだんに活かし、口当たりのみずみずしさと共に

米が持つ潜在的な旨味がたっぷりと感じられ、後味はすがすがしさに満ちております。

28BYの造りより、さらにきめ細やかさ、繊細さが絶妙に肉付けされ、吟醸王国栃木酒の中において

新たな注目株として存在感を示しております。

-

- 七水 30BY Special Edition 純米 UNCHAIN 生酒

-

-

七水の30BY、

「Special Edition(スペシャルエディション)」

シリーズより、

ひとごこちを使用して造られた純米生酒の登場です。

商品名の「UNCHAIN」とは、

鎖を解き放ち、可能性をもっと広げられるよう

命名されました。

手頃な純米酒でもよりクオリティの高いものを

追求し、挑戦していこうというコンセプトであります。

やや甘さを感じさせる豊かな香りが感じられます。

口に含むとほんのりとろけるような

ジューシーな旨味が堪能出来、

なんとも心地よい感覚に包まれますが

キレ味よく、後味はさっぱりとしております。

バランス感覚も優れ、

実にクオリティの高い味わいで

これは美味しいです!

1,8L 2,850円

720ml 1,425円

(価格は税抜きです)

-

-

七水 29BY純米吟醸雄町55 L.A.B55 山廃仕込み

火入れ -

-

七水シリーズより、29BYの熟成バージョンから

とっておきの一品。

山廃仕込みによる純米吟醸雄町55の火入れタイプ。

「L.A.B 55」

たっぷりと蔵内熟成させ、山廃仕込みならではの

旨味がしっかりと凝縮された逸品が

満を持しの入荷です。

「L.A.B」とは、生モト、山廃造りの特徴である

「乳酸菌」(Lactic Acid Bacteria)から命名されました。

穏やかですがミネラル感漂う香りが特徴です。

口当たりも穏やかなタイプで飲みやすさも

感じられますが、

とろける旨味と酸が程よくじんわりと広がり

ボディの厚みを感じさせながら

スマートにキレていきます。

圧巻は何といってもお燗です。

40℃~45℃台の燗酒は柔らかく心地よい米の香りと

まろやかな旨味がグンと開花されます。

寒い冬のお燗酒としてお薦めです。

1,8L 3,200円

(価格は税抜きです)

-

七水 29BY純米吟醸雄町55 L.A.B55 山廃仕込み

-

-

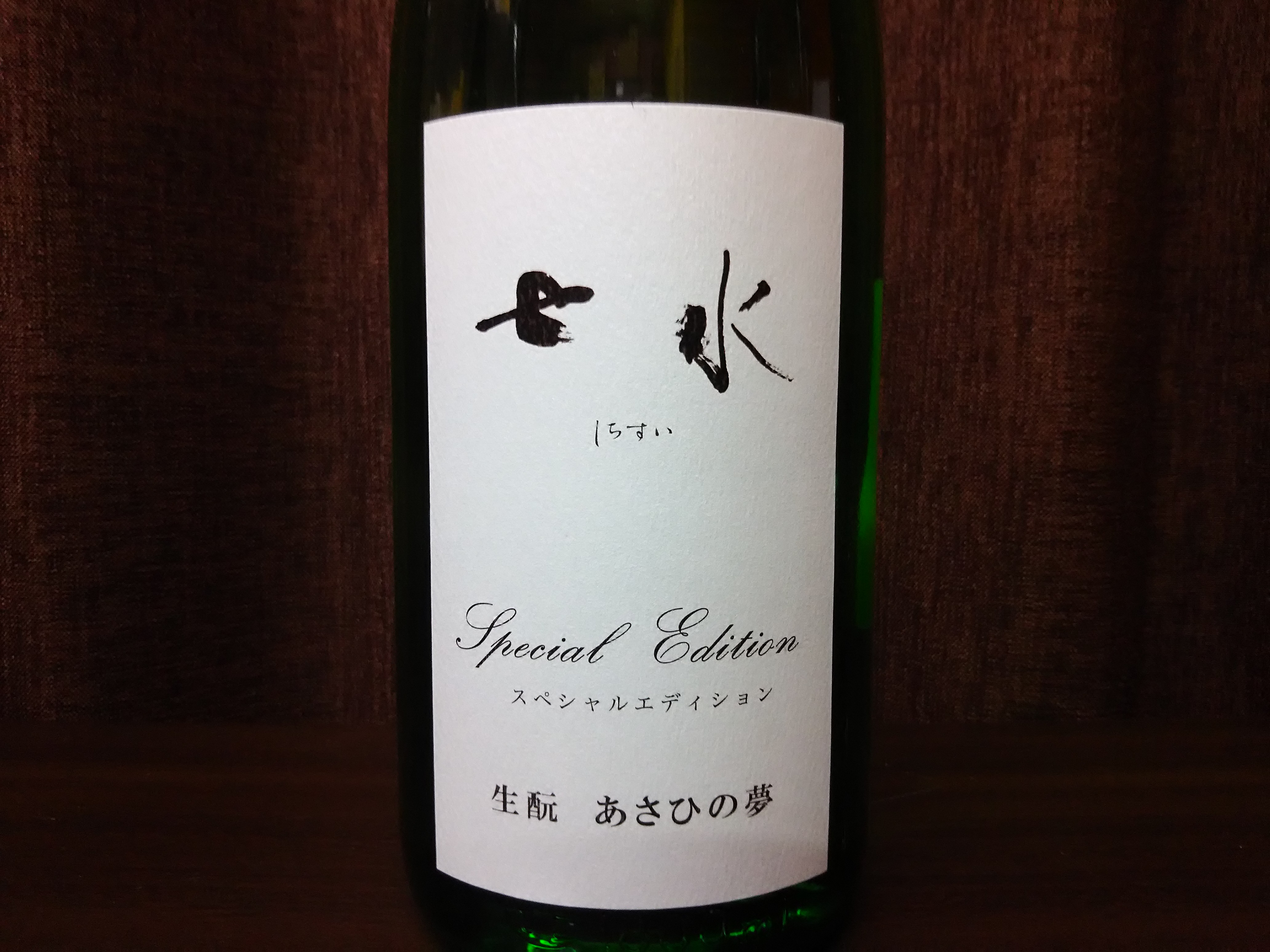

七水 29BY Special Edition 生モト純米

あさひの夢65% -

-

七水の29BYより、限定醸造アイテム。

更なる酒造りへの挑戦、酒質向上を目標とし、

さらにワンランク上の、より一歩踏み込んだ酒造りを

コンセプトとして生まれた限定品

「Special Edition(スペシャル エディション)」

栃木県産あさひの夢を使用した、生モト造りの純米酒に

なります。

あさひの夢による生モト純米は29BYより初の試みになります。

ミネラル感漂う爽やかで落ち着いた香りですが、

ややふくよかな米の香りも感じられます。

口当たりは程よい酸が口中を潤し、スッと入りやすい飲み口です。

生モト造りならではのボディの豊かさがありますが、

どこか繊細できめ細やかさが心地よく感じられます。

その直後にほんのりととろける様な米の旨味が

じんわりと心地よく広がります。

飲むごとにジワリジワリと杯が進みます。

酸が後味を締めてくれますので、キレ味もしっかりしております。

味わい豊か、かつ繊細で、奥深い味わいに満ちており、

食中酒としても抜群の真価を発揮します。

720ml 1,300円

(価格は税抜きです)

※1,8Lは完売しました。

-

七水 29BY Special Edition 生モト純米

-

- 七水 29BY純米吟醸 七水55 きたしずく55%

-

-

七水の29BY、人気の七水55シリーズより、

29BYの初の試みとなる、

北海道産米「きたしずく」を使用して醸された

純米吟醸の生原酒になります。

七水55の定番である「雄町55」とは対照的に、

柔らかい吟醸の香りと、爽やかさとフレッシュさが際立ちます。

ジューシーながらもまろやかな旨味が口中にじっくりと

広がり、この旨味がたまりません。

ですが、煌めくような酸味が後味を爽快に切ってくれます。

余韻も実にマイルドで心地よいです。

これからの時期にもピッタリです。

キリッと冷やしてお楽しみください。

720ml 1,550円

(価格は税抜きです)

- 姿 飯沼銘醸(栃木県栃木市)

- 日光街道の傍ら、豊かな田園が広がる栃木県栃木市西方町。

昔から「米・水・気候」に定評があり、米造りに非常に優れ、恵まれた風土を有しているこの地にて、

1811年(文化八年)に創業された飯沼銘醸。

徳川幕府の重臣であった松平正綱が寛永二年より約二十年に渡り

約10万本の杉が植えられて誕生した「日光街道杉並木」にちなんで命名された実力地元銘柄、「杉並木」は

現代に至るまで地元の雄として

圧倒的な支持を得ておりました。

そんな中、現社長である飯沼徹典氏が新世代の酒造りへの挑戦として立ち上げた限定ブランド、

それが「姿」であります。

現在では吟醸王国とも呼ばれるほど個性溢れるお酒が多い「栃木酒」の中でも高い実力を誇り、

今や日本酒ファンの間では知らない者はいない程の人気銘柄として多くの飲み手を魅了し続けております。

無濾過生原酒を基盤とし、高品質の原料米、良質な仕込み水に対し、

麹や酵母を巧みに駆使して米本来の旨味を遺憾なく引き出すと共に、

米に秘められた可能性、ポテンシャルを極限にまで引き出されたその味わいは、

高級感に満ち溢れた、雅やかな吟醸香がとろける様な米の豊かな旨味に溶け込みます。

その香味の調和感は実に素晴らしく、料理を懐深く包み込み、

その相乗効果を引き上げる味わいを演出します。

芳醇美酒の実力派、待望の新入荷です。

- 若駒 若駒酒造(栃木県小山市)

- 下野の国、栃木県小山市の小さな酒蔵、若駒酒造。創業は1860年(万延元年)。150年もの歴史があり,

蔵は国の登録有形文化財にも指定されております.

若き醸造責任者・柏瀬幸裕氏は、奈良県で「風の森」を醸す油長酒造さんにて3年間酒造りの修行をされ、

蔵に戻り2010年に立ち上げたブランド、「若駒」は、

今や全国区において人気を博しています。

様々な酒米を駆使し、それぞれ個性溢れる酒質を展開。

アイテムの違いにより、味わい、開栓後の酒質の変化、熟成具合も大きく異なり、実にバラエティ豊かな味わいを演出してくれます。

じわりと広がる芳醇な旨味は飲むごとに加速。かつ、絶妙な複雑さと繊細さをバランス良く兼ね備えた逸品。

独特の感性で醸されるその味わいは、年々進化を遂げています。

インパクト面よりも全体的なバランス面に優れ、米の旨味がしっかり味わえ、

キレも良く、一杯、またもう一杯と、自然に杯が進んでしまう、

それが若駒の大きな魅力であります。

若武者、柏瀬幸裕氏の今後のさらなる飛躍に注目です。

-

- 若駒 29BY愛山90 瓶火入れ

-

-

若駒の29BYより、愛山の90%精米による

若駒低精白シリーズの究極型。

火入れバージョンになります。

たっぷりと熟成期間を設けた円熟タイプになります。

たっぷりと凝縮感溢れるジューシーな旨味が

ダイレクトに染み渡りますが、

どこかデザートワインの様な豊潤で上品さも感じられ、

香味バランスの良さも光る商品ですが、

熟成により香味により厚みが感じられ

より若駒らしさを演出してくれますが、

余韻に丸みとまろやかさも感じさせてくれます。

これぞ「愛山×低精米」だからこそ成せる究極の味わい感覚。

若駒が理想とする低精白純米の最深部とも言っても

過言ではない世界観。

※完売しました。

- 鏡山 小江戸鏡山酒造(埼玉県川越市)

- かつて蔵が廃業となり、幻の銘酒であった小江戸川越の地酒「鏡山」は、地元の強い支援により、

平成19年に小江戸鏡山酒造として復活。

「口に含んだ瞬間に香味豊かで芳醇な旨味がたっぷりと広がる味わいこそが我々の目指す酒です」

とは、蔵元営業部長である五十嵐昭洋氏。

その強い信念の下、その味わいを頑なに追及し続け、

以後、埼玉を代表する銘酒に成長。

蔵人は名杜氏、柿沼氏を筆頭に20~30代の若い世代が中心。

香味華やかで口中に広がるとろける様な旨味は、飲む者に強いインパクトを与える。

季節商品、定番酒を問わず高いクオリティーを誇るその酒質に思わず引き込まれてしまいます。

「埼玉って、実は全国でも有数な酒どころなんですよね。

各蔵にそれぞれ突出した個性があります。

うちの持ち味はやっぱり香りがあり、味わい豊かな芳醇でインパクトがある味わいなんですよね。

他にはない、自分達にしか出せない個性を、

そして全国に埼玉が誇る酒として、もっともっと磨いていきたいんです」

若い感性から生み出せる鏡山流、芳醇美酒の魅力を

是非ご堪能ください。

-

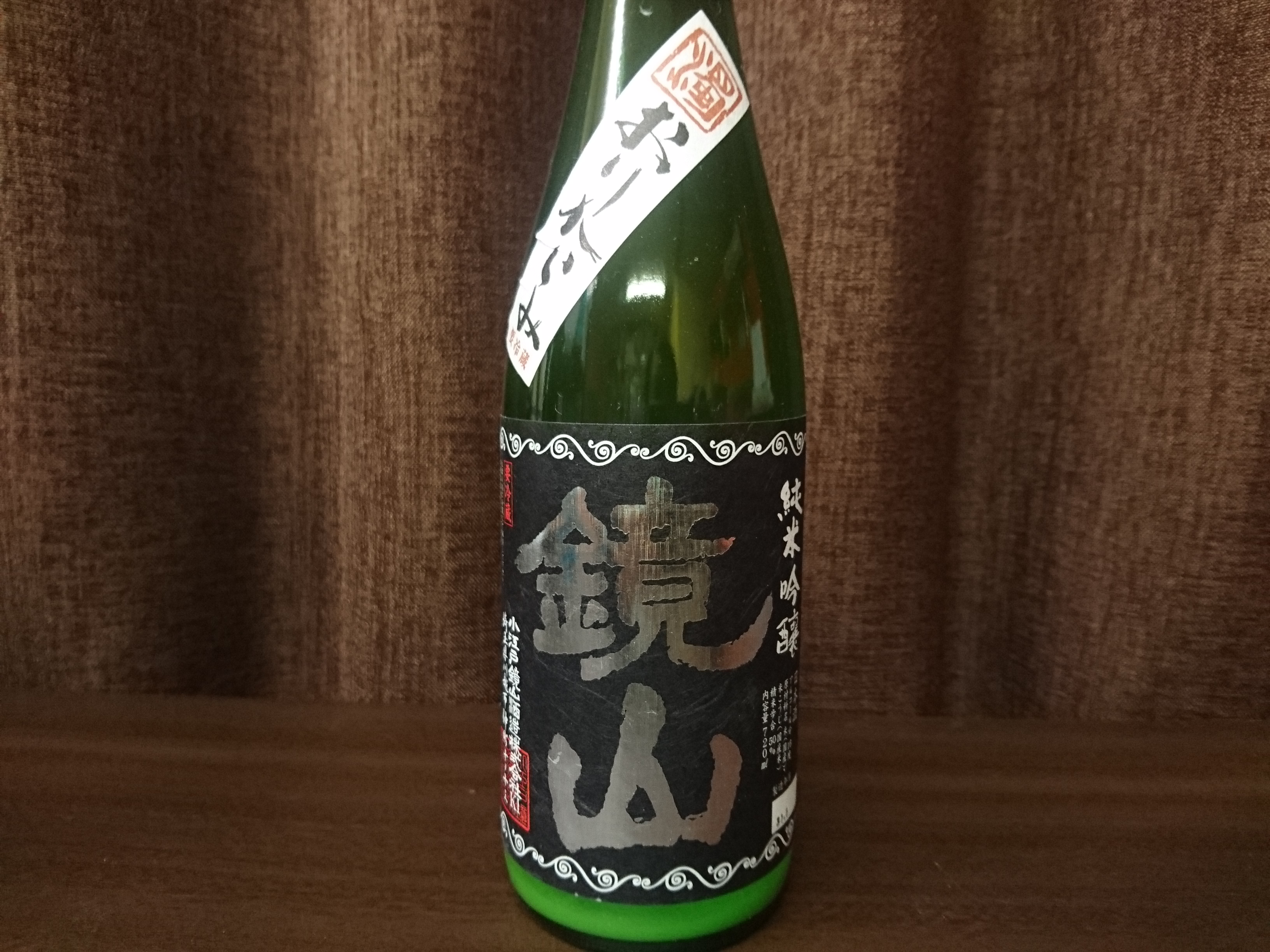

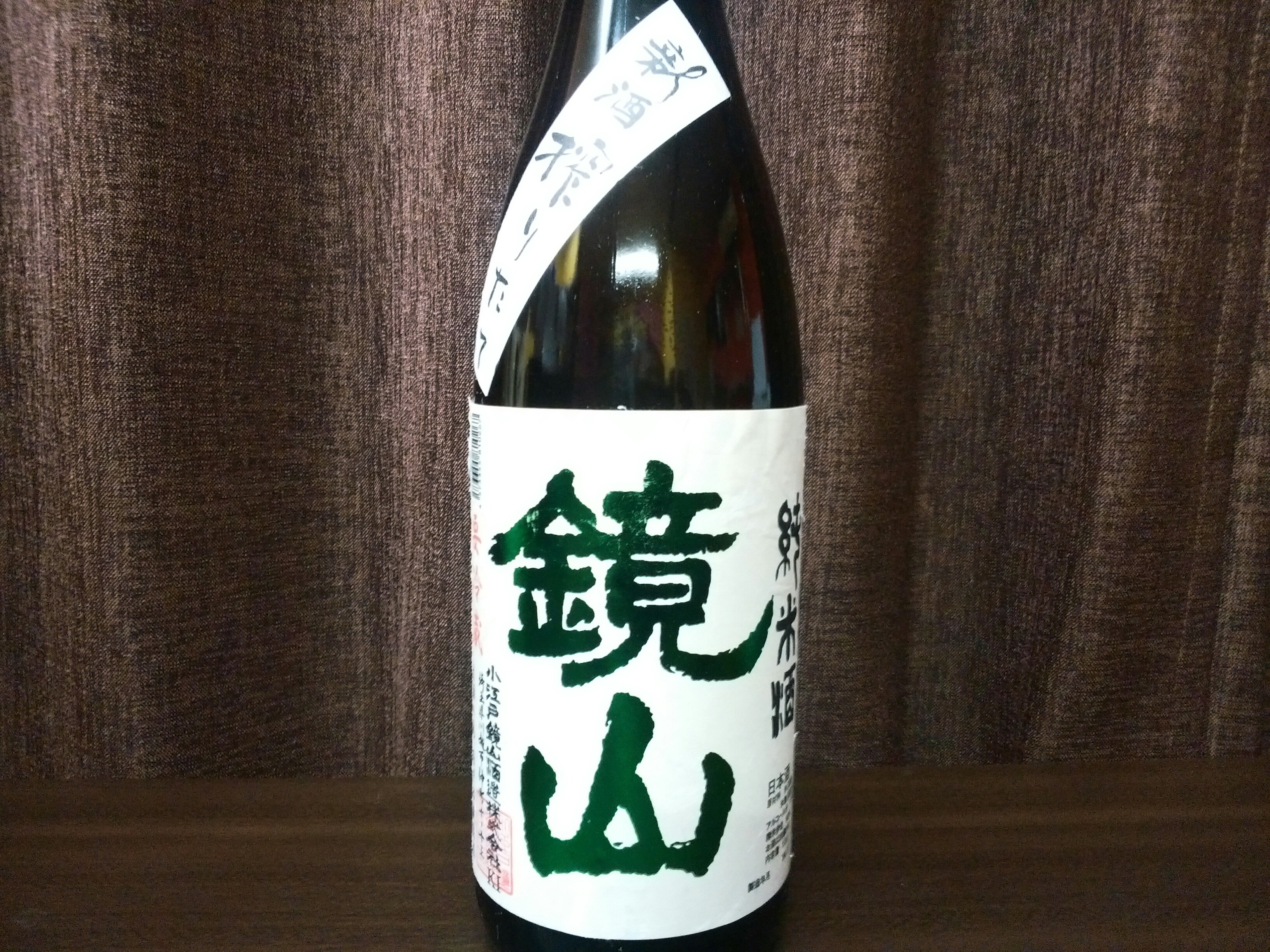

- 鏡山 30BY純米新酒しぼりたて 生原酒

-

-

鏡山の30BY新酒第1弾、さけ武蔵で仕込んだ

純米酒のしぼりたて生原酒になります。

新酒ならではの爽やかで鮮やかな香りの中にも、

綿密な米の甘い香りが上手く絡み合い

口当たりから非常に良い心地よさを演出してくれます。

若々しいですが、あまりそれを感じさせない感覚も良いです。

フレッシュながら柔和な甘味がふわっと膨らみながら非常に奥ゆかしく

口に溶け込んでいき、優雅にキレていきます。

このキレ感がとても鮮やかで素晴らしいです。

芳醇で凛然としていながらもしっとりとした奥ゆかしさがあり、

新酒の旺盛な香味とは一味違った、

新酒としては実に完成度の高い味わいに仕上がっております。

720ml 1,500円

(価格は税抜きです)

※1,8Lは完売しました。

- ◎当店新規取扱い銘柄

松みどり・亮(りょう) -中澤酒造-

(神奈川県足柄上郡松田町)

※「特別純米松みどり」は2019年より取扱いとなります。 - 神奈川県は足柄の麓、神奈川県は足柄上郡松田町。

北側には丹沢山を見渡す美しきこの地に、

神奈川の地酒の中でも一目置かれている実力酒であり、

毎年着実に力をつけている銘酒がございます。

「松みどり」

中澤酒造は創業文政8年(1825年)。

小田原藩の御用商人として活躍されており、

地元の美しき風景にちなんで命名された「松美酉」は、

地元の良き銘酒として長年愛飲されてまいりました。

現在でもほぼ地元神奈川県内中心であり、

県外でも僅かにしか展開されていないお酒ではありますが、

それだけ地元で根強い支持を受けているお酒であります。

そんな中、蔵元11代目である鍵和田 亮氏がほんの僅かな仕込みによって醸す限定商品

地元に咲く名花「河津桜」より独自に採取・研究開発した花酵母を使用し、

地元産米で仕込まれる「オール地元」にこだわったブランド

「亮(りょう)」

松みどりブランドの更なる挑戦酒である

「特別純米 松みどり」

限られた酒造りの環境、条件の中で出来る事を最大限行ってまいり、

「定番商品がしっかりと根付いてこそ出来るワンランク上の酒造り」をモットーに造られたこの限定酒も

様々な試行錯誤を重ね、現在は実力酒として大変な人気を博しております。

今後も益々楽しみな銘柄であります。

御愛好の程宜しくお願いします。

-

-

亮 30BY特別純米 河津桜酵母仕込み 生原酒

足柄産若水55% -

-

亮ブランドの30BY新酒第1弾、

地元足柄で栽培された

「若水」を使用して仕込まれた特別純米酒の

生原酒になります。

地元に咲く名花「河津桜」から独自の採取・研究開発

された花酵母を使用。

この河津桜酵母で仕込まれるお酒は、

この「亮」ブランドのみであり、

様々な試行錯誤を経て同酵母の研究を重ねてまいりました。

まだ神奈川県単位での県開発酵母が無い中で

原料をとことん地元にこだわった銘酒を

この松田町から発信していきたいという願いから

誕生したのが、この「亮」ブランドです。

ややフレッシュで、柔らかく上質な香りの中にも、

心地よい米の豊かな香りが舞い上がります。

ほんのりジューシーテイストな旨味と

良質な酸がパッと心地よく広がりますが、

軽快でしなやかさも感じられ、

比較的スマートな印象で、非常にバランスの良い

味わいに魅せられます。

後味はまろやかな余韻が押し寄せます。

飲めば旨味が徐々に加速していき、

何杯でも欲しくなる美味しさです。

冷酒はもちろん、40℃前後のぬる燗もお薦めです。

1,8L 2,900円

(価格は税抜きです)

-

亮 30BY特別純米 河津桜酵母仕込み 生原酒

-

- 松みどり 29BY純米吟醸 S.tokyo

-

-

松みどりの新商品。

今から109年前の、1909年に

農業博士である故・中沢亮治博士により発見され、

東京農業大学に長きに渡り保存されていた

幻の清酒酵母を使用し、

中澤酒造の若き専務・鍵和田亮氏による

新たな挑戦酒として造られた渾身の一滴

純米吟醸「S. tokyo」の入荷です。

商品名は同酵母菌の名称である

「Saccharomyces tokyo NAKAZAWA」

(サッカロマイセス)

にちなんで命名されました。

酵母の特性による、非常に穏やかな発酵具合により

アルコール度数も低めで甘酸っぱい味わいですが

日本酒本来の米の旨味もしっかり引き出された

逸品です。

甘口ワインを彷彿とさせる

上品かつしっかりした甘味と、

華麗かつ鮮やかで良質な酸味が特徴ですが、

うっとりさせられる程のしなやかで柔らかい

米の旨味がどこまでも口中に伸びていきます。

後味は驚くほど爽快でキレの良さがが光ります。

肉料理や揚げ物、クリーミーな洋食料理に

相性が良いです。

※完売しました。

- つきよしの 若林醸造

(長野県上田市) - 信州上田市は塩田地区中野。「塩田平」と呼ばれるこの地は

豊かな自然と伝統ある文化財に囲まれ、「信州の鎌倉」とも呼ばれている美しい地であります。

この地にて蔵を構える酒蔵「若林醸造」

創業は明治29年。代表銘柄「月吉野」は地元に根付いたお酒として愛飲されてまいりました。

しかし様々な諸事情により、昭和44年より自社での日本酒の醸造がほとんど行われなくなります。

ほとんど酒造りが行われず長い月日が経つ中、転機が訪れたのは平成25年、

蔵元の次女である若林真美氏が蔵に戻ってきてからでした。

他蔵での修行の最中、初めて自社の蔵で自ら仕込んだお酒が平成26BYでした。

このたった1本のタンクの純米酒に確かな手応えを掴んだ若林氏は

翌27BYより本格的に自社蔵での酒造りを開始、

実に50年振りの本格的な酒造りの再開となりました。

若林氏自ら杜氏となり醸される銘酒「つきよしの」は

優しくも華やかな米の香りにそそられ、

じっくりとそのまろやかな旨味が口に染み渡り、

旨味と繊細な酸が調和し、気付いたら自然と杯が進む美味しさが最大の魅力です。

何より、どの温度帯でもそれぞれの個性が光る

酒質の土台の強さにも注目です。

若き女性杜氏が醸す新進気鋭の銘柄「つきよしの」

今後間違いなく注目のお酒です。

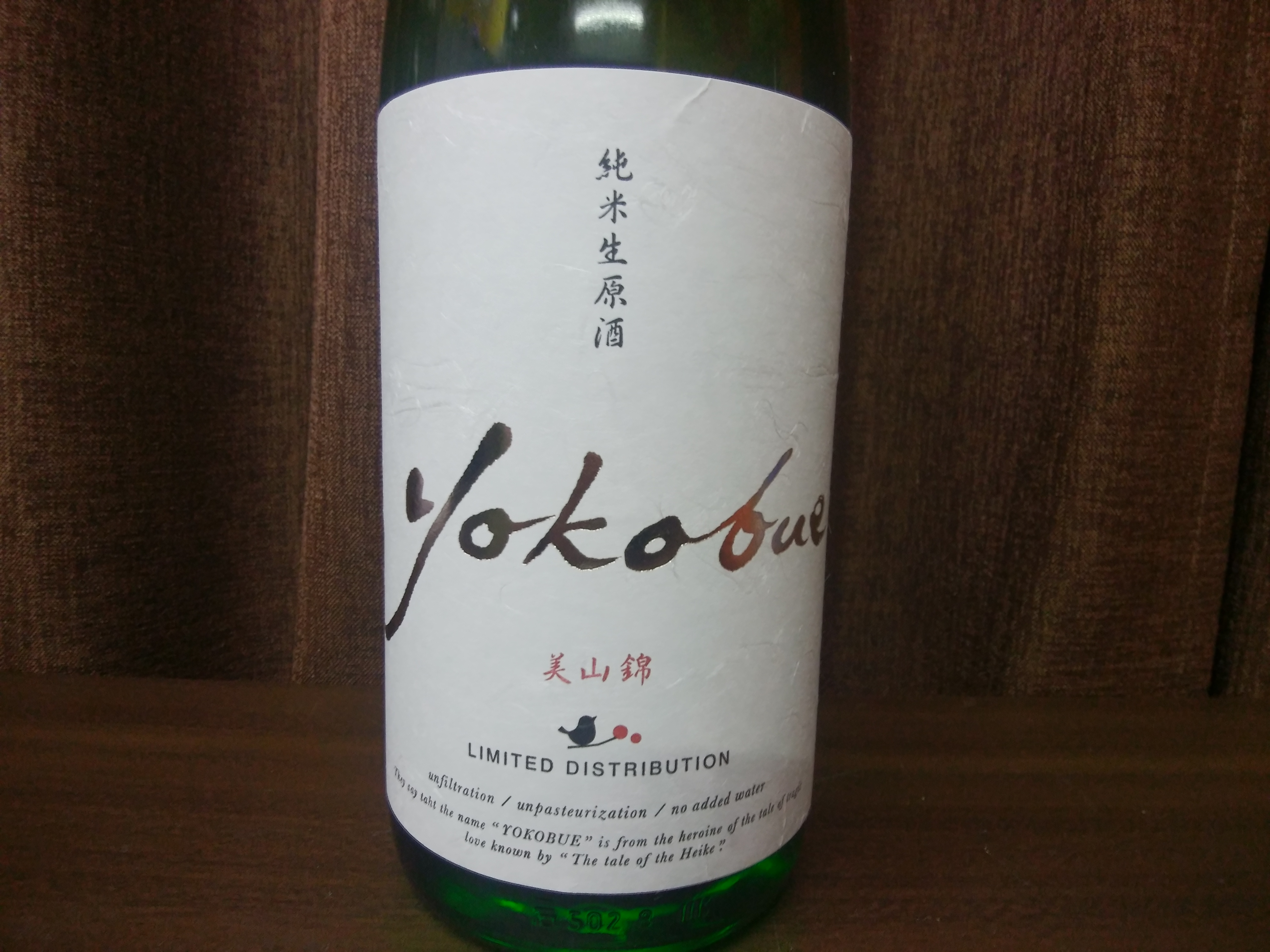

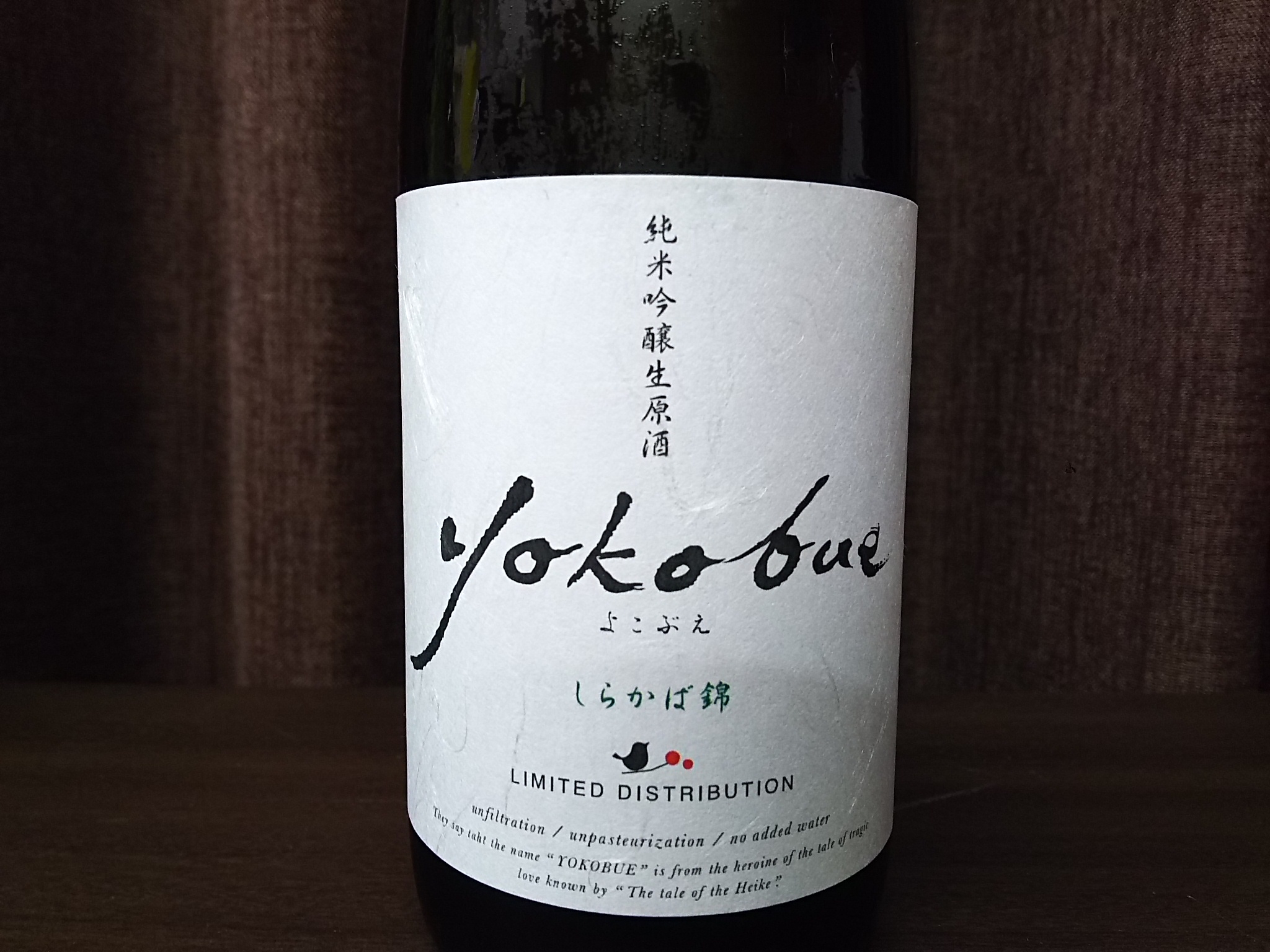

- yokobue -よこぶえ- 伊東酒造

(長野県諏訪市) - 長野県は南信地方、有名な観光地でもある諏訪。

諏訪の甲州街道沿いにひしめき合う酒蔵「諏訪五蔵」の一つに、

大銘酒「横笛」を醸す伊東酒造がございます。

独特なお酒として地元でも慣れ親しまれております。

そんな中、地元商品として有名な「横笛」とは違い、

若き蔵人によって立ち上げられたほんの僅かな仕込みで造られる

完全な別バージョンの限定商品、それが「yokobue」です。

原料は全て地元長野県産、全て無加圧の「中汲み」の部分のみを採取、

無濾過生原酒で出荷されるこだわりの造り。

「yokobue」ブランドを立ち上げて今季で4年目、

紆余曲折はありましたが、

若くひたむきな蔵人の感性がまた一つ独創的な世界観を醸し出した逸品です。

特筆すべきは、特徴的な酸。

地元銘柄「横笛」は元々独特な「酸」を醸し出されているお酒として定評がありますが、

「yokobue」のコンセプトは、飲み手にとってよりナチュラルに寄り添える酸を目指して…

旨味と絡み合い、口中を潤してくれる酸…

暑い時期でも、本能的にもとめたくなる味わい。

飲めば料理が欲しくなる、やみつきになる酸味が実に良いです。

益々今後が楽しみな存在です。

是非御愛好の程、宜しくお願い致します。

※極少量生産の為、29BYはスポットでの入荷となります。

完売の際はご容赦くださいませ。

-

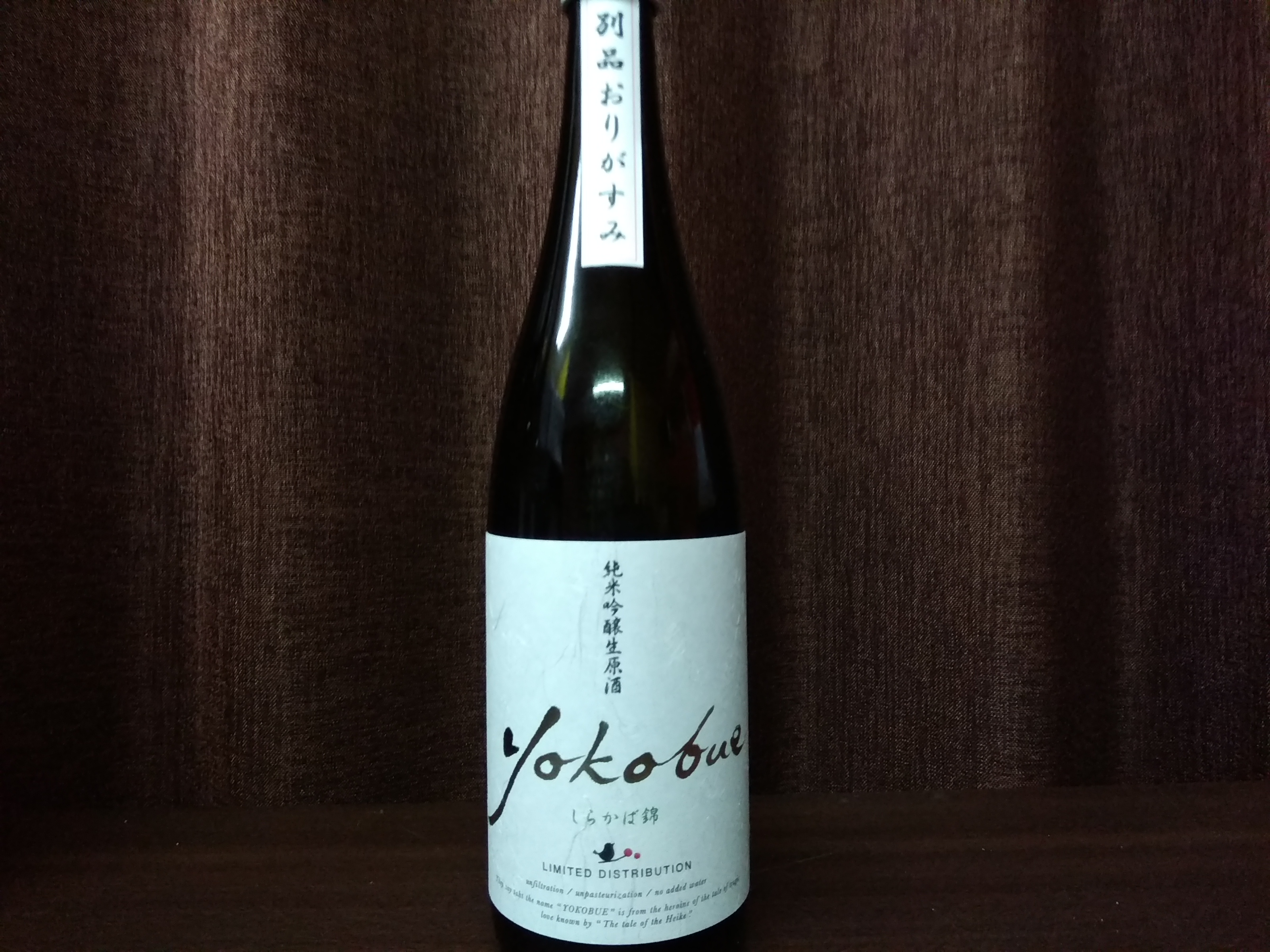

- yokobue 30BY純米吟醸生原酒 中汲み 限定おりがすみ

-

-

yokobueの30BY新酒第1弾が

待望の入荷です。

暫く欠品しており、お問合せも多かった人気商品ですが、大変お待たせいたしました。

30BYより箔押しのラベルにリニューアルされました。

一発目は純米吟醸中汲みより、

なんと特別に「おりがらみ」バージョンが

数量限定にて登場です。

僅かな数量のみの特別商品、希少品になります。

ライチの様な爽やかで甘い吟醸香が心地よく、

フレッシュな口当たりと、艶やかで煌びやかな

酸が口中に舞い踊り、

甘くしなやかな旨味が柔らかくまったりと広がります。

後味も爽快でキレが良く感じられます。

抜栓後もグングンと味が開いてまいります。

今後の熟成も実に楽しみです。

※完売しました。

- 信州亀齢 岡崎酒造(長野県上田市)

- 同じく長野県信州上田の小さな酒蔵「岡崎酒造」

創業は1665年(寛文5年)と古く、

長い歴史の中、信州上田の地にて豊かな自然の恵みに育まれ、

一貫して酒造りに打ち込んでこられました。

現在は蔵元令嬢である女性杜氏、岡崎美都里氏と、

夫である岡崎謙一氏とで酒造りをされております。

「自然の恩赦があってこそ酒は生まれるもの、

地元の恵みを最大限に活かし、伝統をしっかり守りつつ、

小さな蔵元にしか出せないこだわりの味を求めていきたい」

それが岡崎酒造さんの酒造りに対する熱き想いであります。

信州を代表する酒米「美山錦」「ひとごこち」を中心に醸される

「信州亀齢」は、ここ数年で酒質が飛躍的に向上し、

知る人ぞ知る近年要注目の銘酒。

高級感溢れる華やかな吟香、凝縮されたジューシーで豊かな旨味に引き込まれ、後味のマイルドさも絶妙。

今後の更なる飛躍が一層期待出来ます。

洗練された清き水の味わい、

優雅でいて優しく、かつ芯の強い米の旨味…

まさに人と自然が一体となった素晴らしき美酒を

是非ご賞味ください。

-

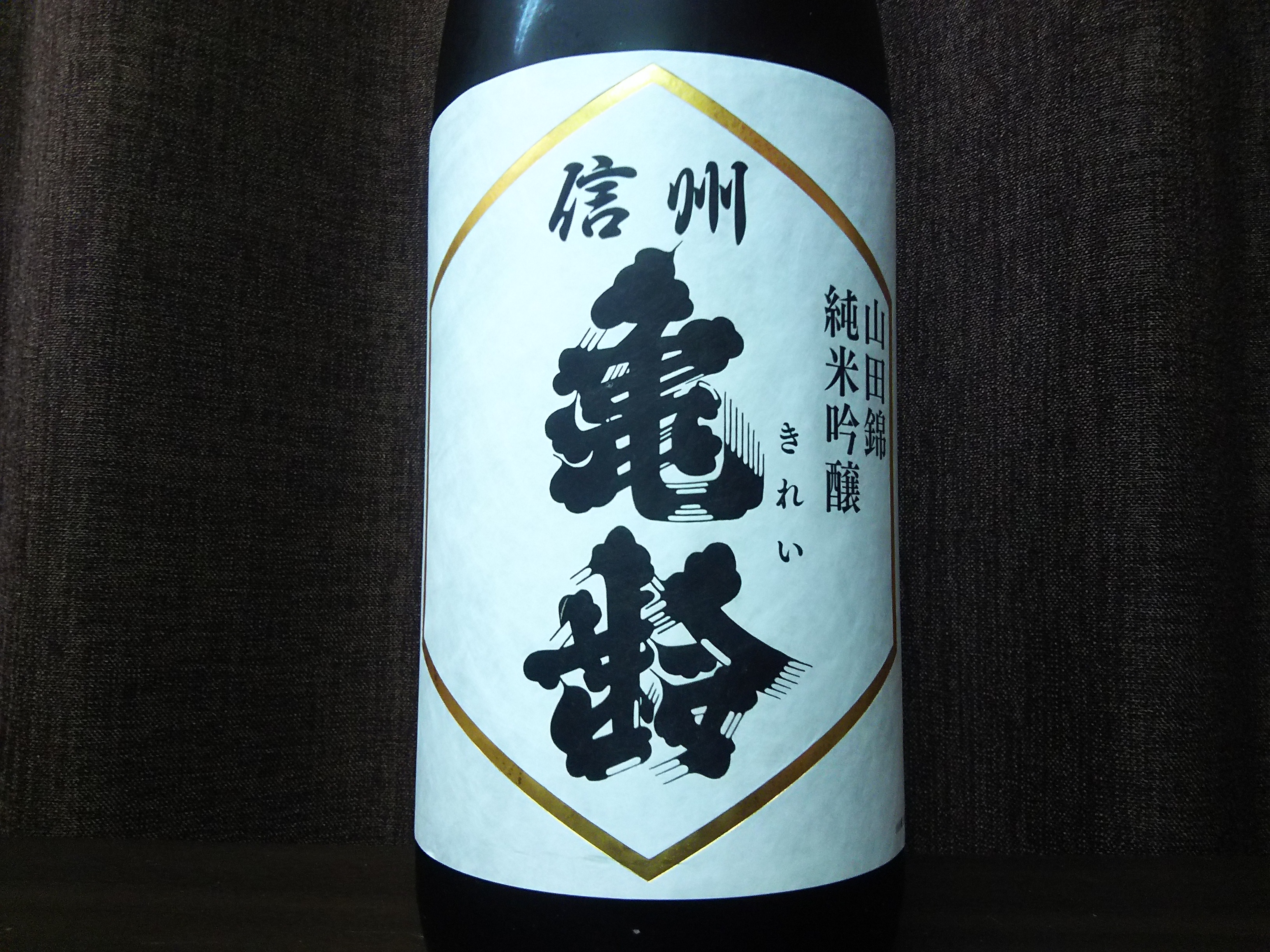

- 信州亀齢 30BY山田錦純米吟醸 無濾過生原酒

-

-

信州亀齢の30BYより,

兵庫県加西市産山田錦で仕込んだ純米吟醸の

無濾過生原酒が待望の登場です。

華麗で甘い吟醸香に加え、柔らかい米の

香りがふわりと舞い上がります。

口に含めば弾けるフレッシュ感と共に

ジューシーで上質な米の旨味とマイルドな旨味が

たっぷりと堪能出来ますが、

後味はキリッとさっぱり、上品な後味です。

香味共に実に完成度の高い、馥郁たる味わいが魅力です。

最初冷酒の状態で華やかな香りを楽しめますが、

飲むごとに香りが優しく旨味に溶け込み、

また、温度が上がってくる事により湧き出す

驚異的なマイルド感が実に心地よいです。

今後の味乗りも非常に楽しみです。

1,8L 3,182円

720ml 1,650円

(価格は税抜きです)

-

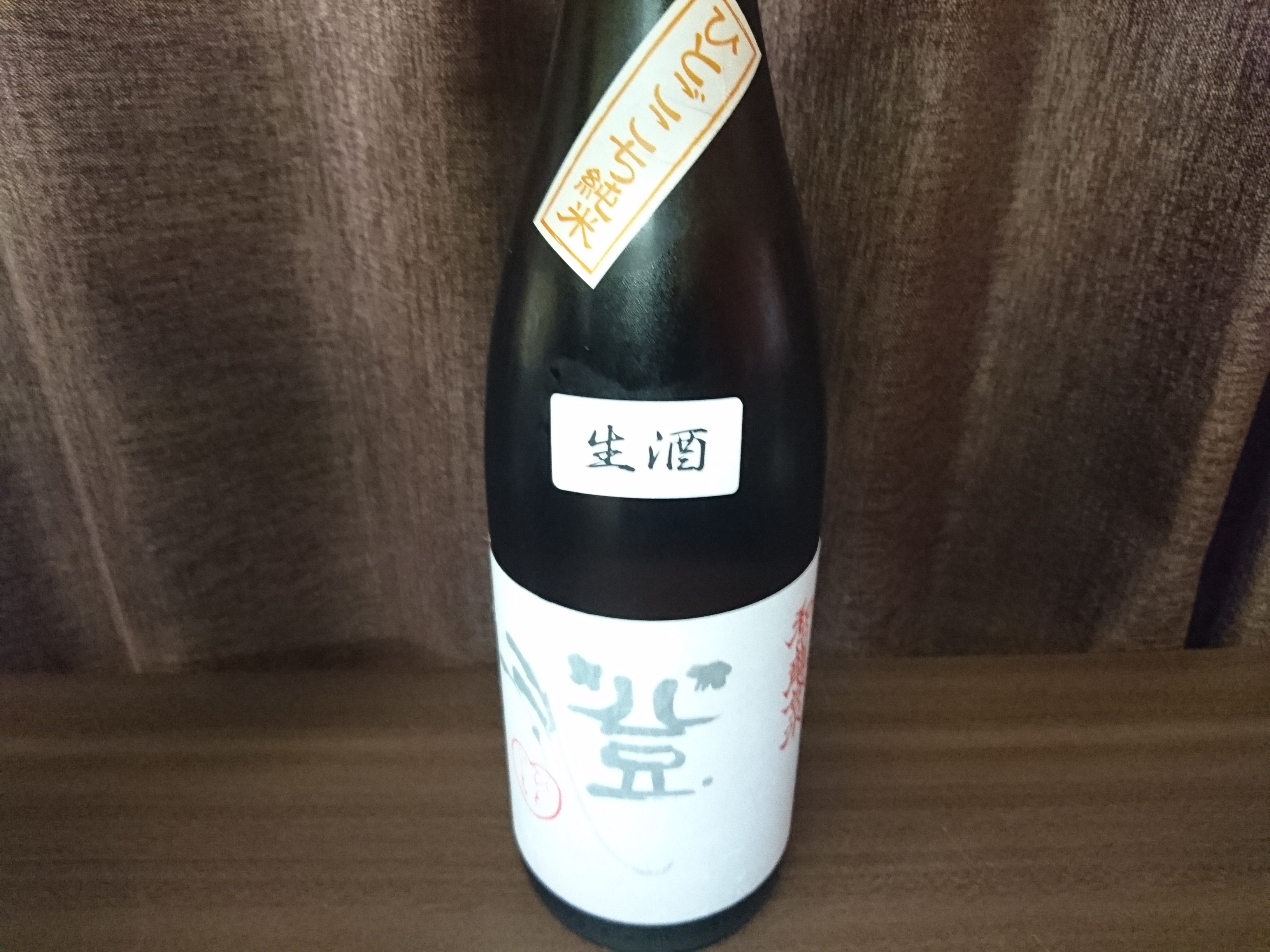

- 信州亀齢 30BY純米無濾過生原酒 ひとごこち70%

-

-

信州亀齢より、

ひとごこちを使用した純米無濾過生原酒

30BY新酒第1発目の登場です。

通常は火入れをして出荷される商品ですが、

生の状態が非常に良い為に極少量のみ

生原酒で出荷された特別限定品です。

ひとごこち純米は今年よりラベルリニューアルです。

爽やかでフレッシュさの際立つ香りの中にも

淡く滑らかでしなやかな米の香ばしさが漂い、

ほのかな微ガス感と、丸味のある円やかな旨味が

非常にバランス良く広がりながらスッと鋭く鮮やかに

切れます。

旨味がしっかりバランス良く感じられながら

全体的に柔らかい印象があり、切れ味も鋭いので

何杯でも飲に続けたくなる美味さです。

今年もその見事な香味がスパっと冴え渡ります。

720ml 1,273円

(価格は税抜きです)

※1,8Lは入荷待ち

- 和田龍登水 和田龍酒造(長野県上田市)

- 戦国武将、真田氏ゆかりの地・信州上田の城下町に蔵を構える和田龍酒造。

明治20年の創業以来、代表ブランド「和田龍」は、

様々な紆余曲折を経て、今や「信州上田に和田龍あり」と

言われる程、地元でも強い支持を誇っております。

蔵元の和田澄夫社長は、常にお客様との対話を大切にし、

多くの方々に笑顔を与えられる酒を醸すべく、惜しみなき努力、研鑽に励まれております。

そんな和田社長が日本酒の更なる可能性を追及するべく

10年以上前に立ち上げた、ごく僅かな仕込みによって

造られるこだわりのブランド「登水」

登水の名は、和田澄夫社長のお名前の「澄」の文字の部分を

それぞれ切り離して命名されました。

「これまで支えてくれた方々に恩返しがしたい。

だからこそ多くの方々に笑顔を与えられる酒を造っていきたい。登水はまさに自分の夢そのものなんです。

山田錦、美山錦、ひとごこちの3種類の酒米によって造られる「和田龍登水」ブランドは

実に香味バランスの優れた馥郁たる美酒。

時の経過により味わいのポテンシャルがグングン開花していくその酒質は、

生命力に満ち溢れています。

料理との抜群の相乗効果を発揮し、どんな温度帯でも楽しめ、どんなシチュエーションにおいても安心して飲める。

それが和田龍登水の魅力であります。

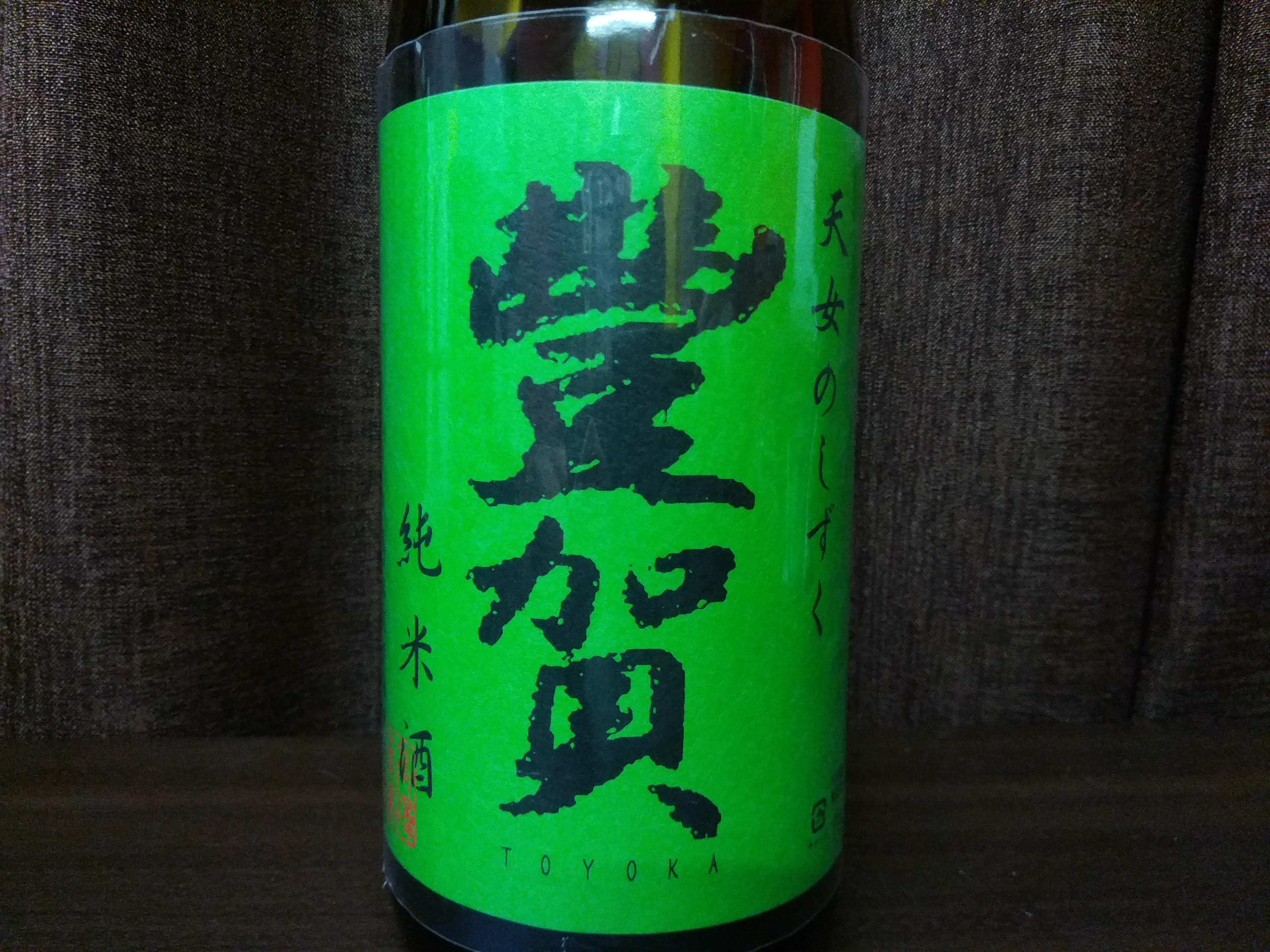

- 豊賀 高沢酒造 (長野県小布施市)

- 情緒溢れるモダンクラシックな地で有名な、

信州は北信の街、長野県小布施市。

この街のはずれに佇むそれはそれは小さな酒蔵、

小布施の地で静かに、されど地元にしっかりと根付いた

着実な酒造りを営んでこられた、高沢酒造。

創業は明治35年(1902年)

地元銘柄「米川」は長年小布施の地元酒として愛飲されてきた

実力ある定番酒として、現在もなお地元で親しまれております。

そんな高沢酒造が地元から、やがて県外へ打って出るきっかけとなったのが、

蔵元令嬢である高澤賀代子さんが杜氏に就いてから立ち上げた新たなブランド

「豊賀」が生まれてからでした。

長野県産の酒米、しらかば錦や美山錦を中心として造られる

そのお酒は、ほっくりとふくよかな米の香味、

されど素朴で実に優しく、まろやかな味わいに満ち溢れ、

飲む者を瞬く間に魅了していきました。

以来、地元で愛される銘酒から、県外へ、やがて全国区へ、

毎年毎年ワンランクずつ着実にステップアップしていき、

今や長野県をも代表する銘柄の1つにまで飛躍。

麹や酵母の秀逸な使いこなしにより、

米の力強い旨味は勿論、米が持つ華やかさ、柔らかさ、優しさ、まろやかさをとことん引き出し

香味バランスとキレの良さは、年々磨きがかかっており、

益々多くの飲み手を魅了し続けております。

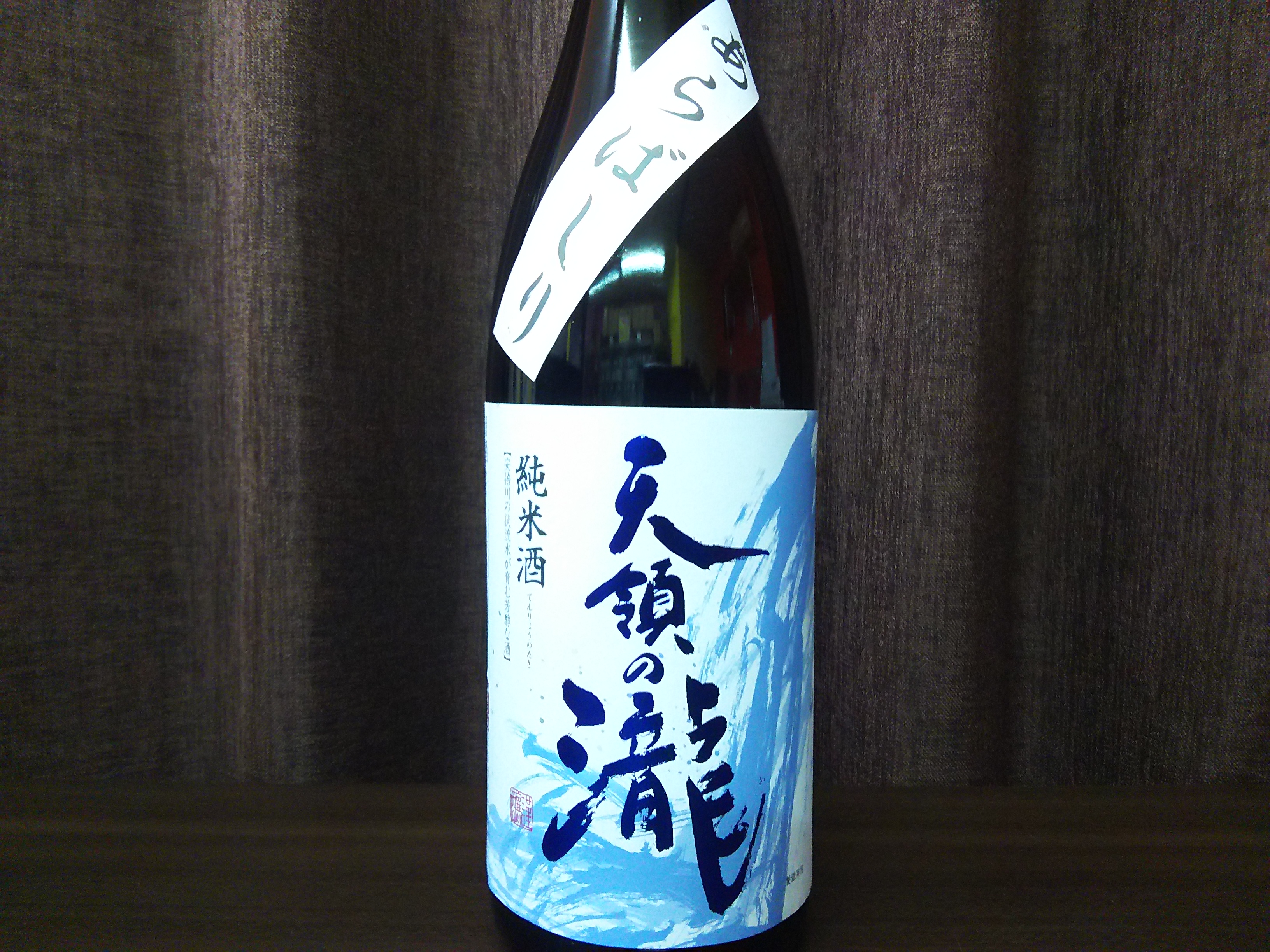

- 天領の瀧 君盃酒造

(静岡県静岡市) - 静岡市内は駿河区、安倍川の麓に蔵を構える、

わずか100石のそれはそれは小さい酒蔵

「君盃酒造」

江戸時代の創業よりこの地にて酒造りを営んでこられました。

現在は蔵元の市川誠司氏と、御子息であり、南部杜氏の下で修業をされた市川英俊氏の

親子2人で酒造りをされております。

全国でも屈指の名水とも言われ、抜群の水質を誇る安倍川の伏流水を武器とし、

妥協なき丁寧かつ堅実な酒造りをモットーとされております。

「静岡酒」の代名詞ともいえる「静岡酵母」は使用せず、茨城県産のM310や、9号酵母を使用。

独自の酒造りを展開。

静岡酒ならではの清らかさや透明感を兼ね備えながらも、

芯の強い独特の芳醇さを面白い程に醸し出した味わいは、

数々の銘酒を輩出した吟醸国静岡の中において個性的な魅力をアピールし続けております。

代表銘柄「君盃(くんぱい)」は、その芳醇な味わいをフルに活かす為に

吟醸酒を始め無濾過生原酒や袋吊り雫酒などを中心に造られておりますが

そんな中、この蔵の看板商品ともいえる実力定番酒であるのが

純米酒「天領の瀧」であります。

美しき安倍川の清らかな良水が醸し出す魅力溢れる芳醇美酒を、是非心行くまでお楽しみくださいませ。

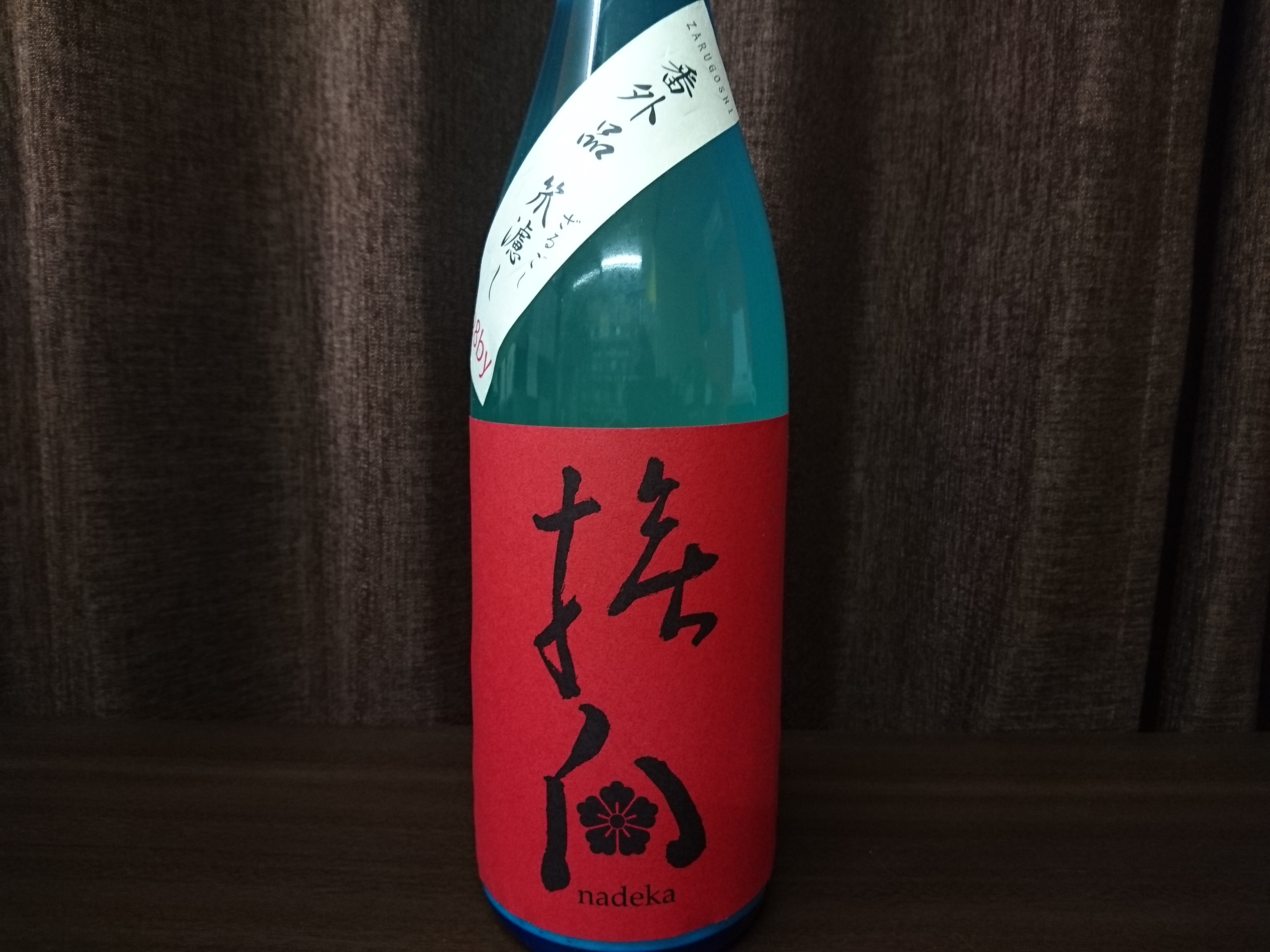

- 撫瓜 -NADEKA- 日本泉酒造(岐阜県岐阜市)

- JR岐阜駅のすぐそば、岐阜市街地の真っただ中に蔵を

構える日本泉酒造。

年間石高は約200石、その中で無濾過生原酒シリーズは60石程になります。

ここは全国でも珍しい、「地下」に仕込み場があり、酒造りをされております。

日本泉酒造は江戸時代末期、現在の岐阜市の「茶屋新田」にて創業。明治10年に現在の場所い移転。

平成14年より、蔵を地下に移されました。

「地下の中」という安定した温度環境を利用して、ほぼ1年中酒造りをされており、1年を通じて、常に新酒のしぼりたてそのままの風味を味わっていただく為に、年に何回も小仕込みで出荷するというスタイルをとっております。

仕込み場は非常にコンパクトな造りとなっており、かつ効果的な設備投資をされています。

現在は蔵元専務兼杜氏の武山孝広氏(兄)と、

蔵人兼営業の武山昌平氏(弟)の兄弟2人で酒造りをされています。

日本泉酒造の特別限定ブランド「撫瓜」は上質な中取りの部分のみを採取した限定品。

美濃地方の濃い味付けの郷土料理に合わせたくなる様な豊かな旨味が特徴の味吟醸タイプ。

しかし仕込み水は軟水。「水都」と呼ばれる程豊かな水資源に恵まれた岐阜市内の清らかな地下水(長良川の伏流水)を汲み上げて使用。

力強い旨味と共に、独特の清らかさを兼ね備える、それが見事に融合して驚異的なバランス感覚を生み出されます。

- 大倉・彩葉・金鼓・美巌-BIGAN-

大倉本家(奈良県香芝市) - 奈良県と大阪府の県境に位置する「二上山」の

麓に位置する奈良県香芝市。

この情緒溢れる地にて明治29年より酒造りを営む「大倉本家」

古くより山廃造りを信条とし、ここの蔵が醸すお酒は一部の商品を除きほとんどが山廃造りであります。

平成15年より、現四代目社長である大倉隆彦氏が立ち上げたブランド「大倉」は、

本来の米の旨味というものを余すところなく引き出し、

山廃仕込みならではのパワフルでダイナミックな旨味が持ち味。

飲めば料理が欲しくなり、気が付けば2杯、3杯と進んでしまう程、

その強烈な個性と魅力に思わず引き込まれてしまいます。

料理との相性は絶妙で、燗酒にする事で更なる旨味の

ポテンシャルが開花されます。

「時代の流れに伴い、いかに技術が発達しようが、世の中の嗜好が変わっていこうが、

本来の原点、伝統は決して絶やしてはならない」

四代目蔵元、大倉隆彦氏の揺るぎなき情熱によって醸される、

魂の一滴を心行くまでお楽しみください。

-

- 金鼓 30BY純米しぼりたて 中汲み 無濾過生原酒

-

-

金鼓の30BY新酒より、

こちらもこの時期限定の人気アイテム、

槽口より垂れてくる上質な中取りの部分のみを汲み上げた

純米酒のしぼりたて生原酒です。

今年よりラベルリニューアルです。

爽快な香りと飲み口。ほのかなガス感と煌びやかな酸が

心地よく舞い上がりながらまったりとした旨味が

染み渡り、スッとキレる味わいがなんとも美味です。

抜栓直後は新酒ならではのフレッシュな味わいが楽しめ、

時の経過に伴い、酸と旨味が絶妙に練れてまいり、

味わいの幅も広がってまいります。

この状態からの、45℃~50℃の上燗も、

若々しくもふっくらと膨らむ米の旨味尚良し。

※完売しました。

-

- 大倉 27BY山廃特別純米 山田錦70 無濾過生原酒

-

-

大倉の27BYより、岡山産山田錦で仕込んだ

山廃特別純米の無濾過生原酒

大倉の熟成シリーズの中でも現在特に要注目な

超・円熟バージョン「27BY山廃山田錦生原酒」になります。

27BYながら、際立った熟成感はあまり感じさせず、

フレッシュでやや上品さを感じさせる香りと口当たりが

特徴です。

落ち着いた丸みとまろやかさがしっかりとバランス良く

口中に染み渡ります。

ですが最も注目すべきは、抜栓後翌日からです。

とろける様な旨味に加え、丸みとマイルドさが

全開に広がってまいります。

口中にたっぷりととろける旨味が堪能出来ますが

後味は意外とシャープでみずみずしさを感じさせます。

冷酒から、常温、45℃~50℃の上燗まで

幅広くお楽しみいただけます。

1,8L 2,900円

720ml 1,450円

(価格は税抜きです)

-

- 大倉 29BY山廃特別純米 愛山70 直汲み無濾過生原酒

-

-

大倉の29BYより、初の試みとなるチャレンジ酒

大倉待望の新商品。

兵庫県産「愛山」全量使用による山廃純米の

直汲み無濾過生原酒の登場です。

ほんのりと上品な香りを感じさせつつも、

キュッと引き締まったタイトな香りが特徴です。

ややスマートで落ち着いた口当たりから

ジューシーで厚みのある甘酸っぱさがゆっくりと

グングン押し寄せてまいります。

飲むたびにその旨味は加速していき、

これぞ山廃ならではの旨味が堪能出来ます。

ですが後味のキレの良さもまた見事なものであり、

まさに大倉ならではの「山廃×愛山」の

新しい魅力に溢れた味わいとなっております。

抜栓後の旨味の伸びしろにも注目です。

直汲みバージョンは数量がごく僅かですので、

完売の際にはご容赦ください。

※完売しました。

-

-

大倉 29BY山廃特別純米 愛山70

中取り無濾過生原酒 -

-

大倉の29BYより、初の試みとなるチャレンジ酒である新商品。

兵庫県産「愛山」全量使用による山廃純米の

こちらは「中取り」の無濾過生原酒になります。

ほんのりと上品な香りを感じさせつつも、

キュッと引き締まったタイトな香りが特徴です。

ですがこちらの中取りバージョンは

しっかりと膨らみとボリューム感を感じさせる

口当たりで、

ジューシーで厚みのある甘酸っぱさが

押し寄せてまいりますが、バランスの良さも

しっかりと感じられます。

飲むたびにその旨味は加速していき、

これぞ山廃ならではの旨味が堪能出来ます。

ですが後味のキレの良さもまた見事なものであり、

まさに大倉ならではの「山廃×愛山」の

新しい魅力に溢れた味わいとなっております。

抜栓後の旨味の伸びしろにも注目です。

数量がごく僅かですので、

完売の際にはご容赦ください。

※完売しました。

-

大倉 29BY山廃特別純米 愛山70

-

- 大倉 29BY特別純米 オオセト60% 無濾過生原酒

-

-

大倉の29BYより、香川県産オオセトで仕込んだ

特別純米の「中取り」の部分を採取した

無濾過生原酒になります。

柑橘系のような爽やかなフレッシュ感のある香りが漂い、

口に含むとシャープな辛味とほんのりとしたスパイシー感に加え、

ほのかに舞う微ガス感が絡み合い、

独特の爽快感を演出しながら、

ジューシーでまったりとコクのある旨味が

口中を踊りながら鋭くキレていきます。

抜栓後もフレッシュ感を保ちながらも

徐々に味わいが開いてまいります。

この感覚が絶妙で、重たさを感じさせず飲み飽きせず、

食事と共に遺憾なく楽しめる安くて美味い、

クオリティーの高い食中酒です。

720ml 1,100円

(価格は税抜きです)

-

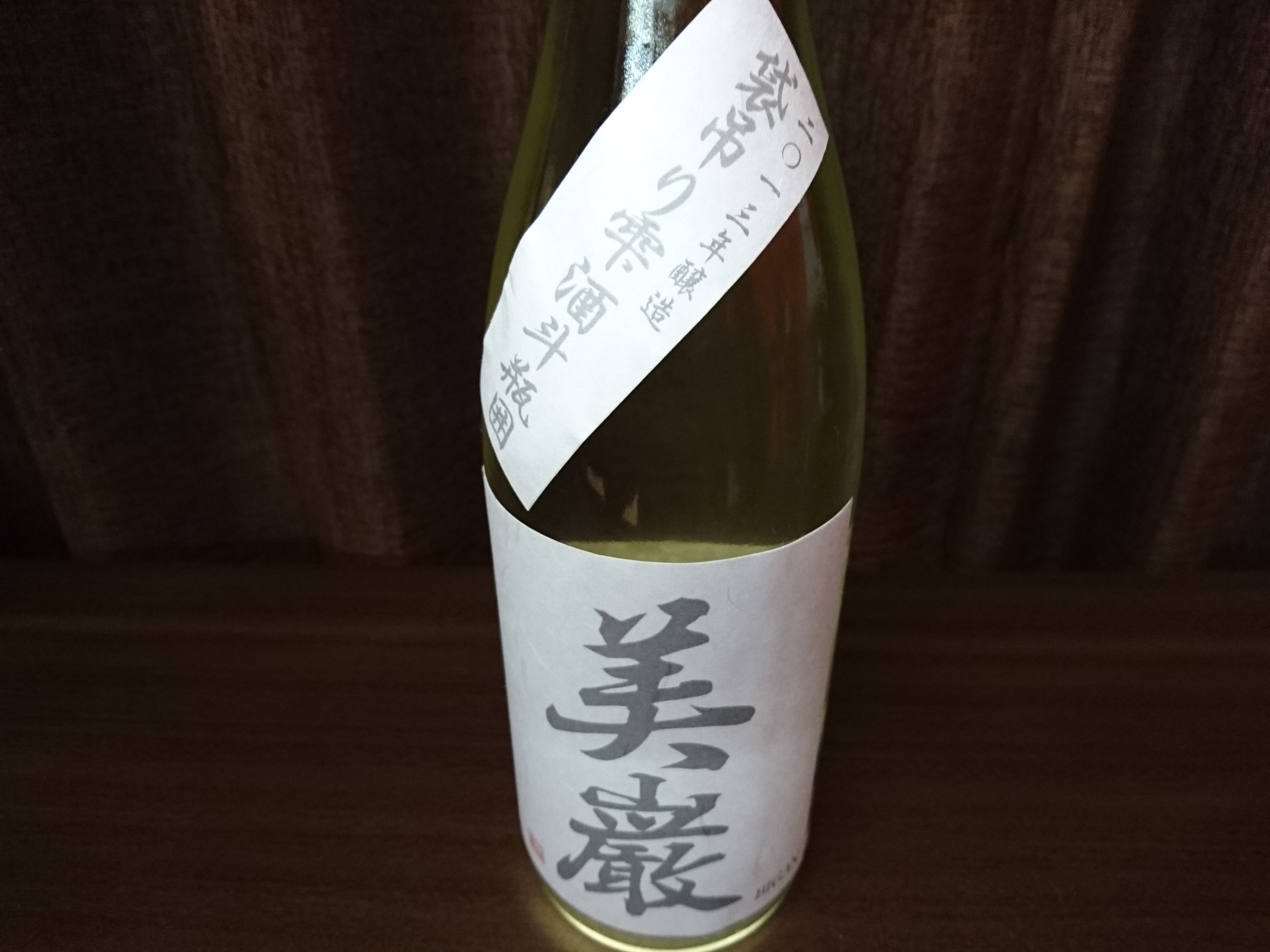

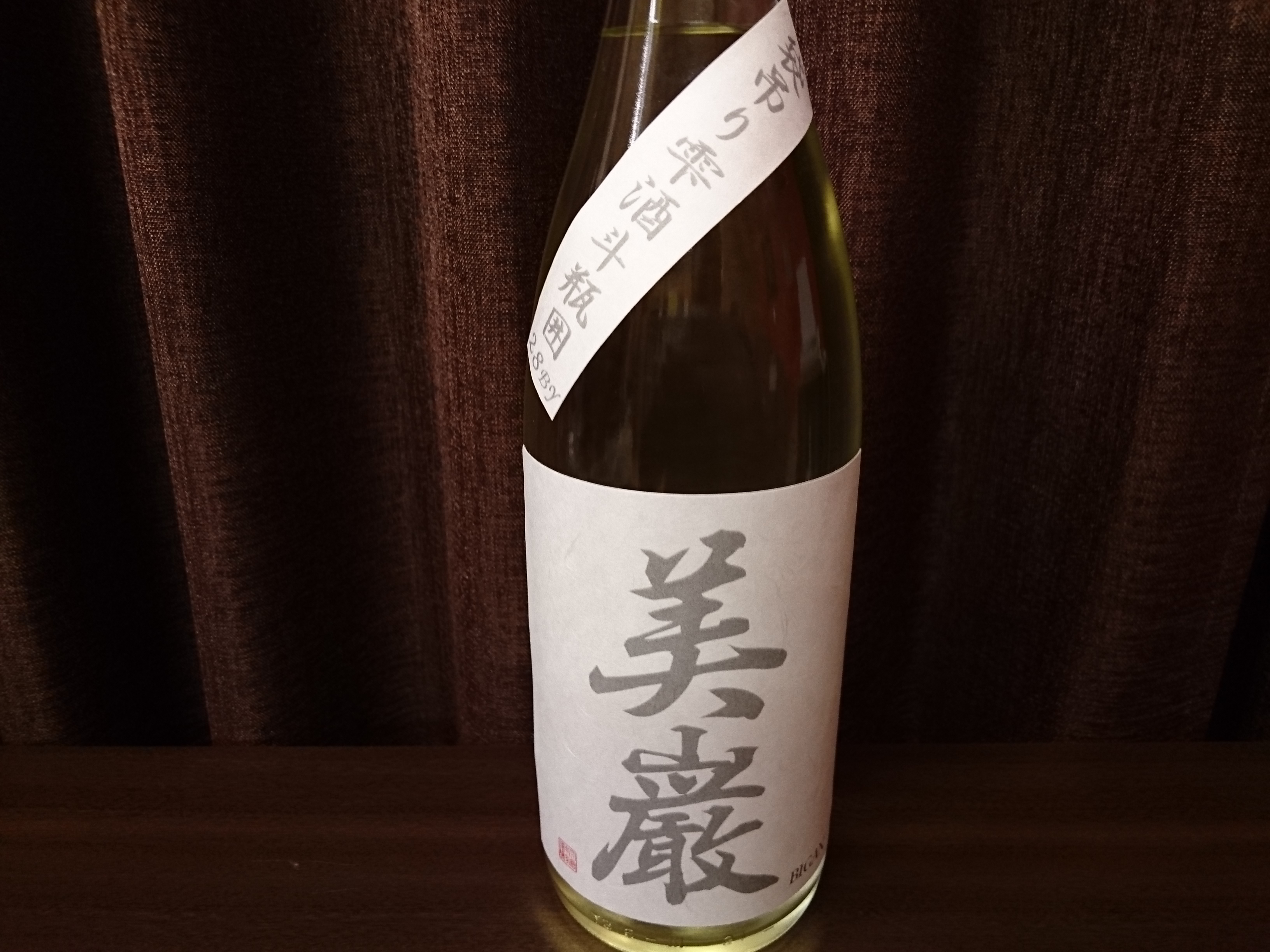

- 美巌-BIGAN- 28BY純米吟醸 袋吊り雫酒斗瓶囲い

-

-

当店限定ブランド「美巌」シリーズの純米吟醸より、

28BYバージョンの登場です。

美巌のコンセプトは「袋吊り雫酒」

袋吊りで採取した雫酒の新酒を、

夏、秋を越して最低でも約1年近く蔵内熟成させてから

出荷されます。

奈良の剣豪、柳生一族の通字である、「巌」

日本酒の「美」の象徴である袋吊り雫酒。

時代に名を馳せた剣豪のような「力強さ」と果てしなき「奥深さ」に、

美を兼ね備えていることから、「美巌」と命名。

艶をも感じさせる上品な香り、ほんのりと感じる熟成香のバランスが心地よい。

しっかりした酸と共に、ジューシーな甘味を感じさせながら奥深い米の旨味へとシフトしていきます。

キレも感じさせてくれます。

1,8L 入荷待ち

720ml 1,650円

(価格は税抜きです)

-

-

美巌 -BIGAN- 25BY特別純米 袋吊り雫酒斗瓶囲

無濾過生原酒 -

-

当店限定ブランド「美巌」の特別純米 袋吊り雫酒

2013年度醸造 長期熟成バージョンになります。

ほんのりと感じる熟成香に加え、袋吊り雫酒ならではの

煌びやな香りが魅惑的。

口に含めばダイナミックながらも艶やかさのある酸が

ギュッと口中に染み渡りますが、

コクのあるしっかりした旨味との調和感が絶妙。

開栓後時の経過と共に、酸が旨味に溶け込み、

よりマイルドな味わいに。

純米吟醸もしかり、袋吊りながらも熟成により

味が落ちる事は一切なく、

むしろ袋吊りの上品さもしっかり保ちつつ

味わいが全面的に開花されているその酒質は

大倉でしか味わえない究極の熟成酒。

1,8L 2,800円

(価格は税抜きです)

-

美巌 -BIGAN- 25BY特別純米 袋吊り雫酒斗瓶囲

- 蒼斗七星 -あおとしちせい- 青砥酒造

(島根県安来市) - 「神の国」として古の頃より深い歴史と様々な伝統を持つ「出雲の国」の

中心的地域である島根県安来市。

文化と伝統豊かなこの地にて1895年(明治28年)に創業した青砥酒造。

代表銘柄「ほろ酔」は旨味たっぷりのお酒ながらどこか癒してくれるような優しさのあるお酒として

創業以来地元で愛飲されてまいりました。

蔵にとって新たな転機となったのが、2009年に蔵に戻ってきた後継ぎの

青砥秀樹氏(諸事情により現在は蔵を離れております)が翌年立ち上げた新進気鋭のブランド

蒼斗七星(あおとしちせい)

仕込みタンクの中に投入した麹が、まるで宇宙に散りばめられた無数の輝く星に見えたことから、

-星と星を繋げて星座を作るように、人と人を繋げて、絆を深める酒-

となれるように願いを込めて命名されました。

様々な紆余曲折を経ながら、2018年現在は出雲杜氏の下、

今までにない新たな蒼斗七星の魅力を演出してくれております。

うっとりするような艶やかな輪郭に包まれながら力強く、生命力に溢れた米の旨味

されどキレも冴え渡り、飲むごとにその旨味に引き込まれていきます。

新たな道を歩み出した、蒼斗七星を是非ご堪能くださいませ。

-

-

蒼斗七星 27BY純米大吟醸 雫取り斗瓶囲い生

兵庫産山田錦48% -

-

蒼斗七星シリーズより、兵庫産山田錦で仕込んだ

純米大吟醸の、袋吊りにより雫酒のみを採取した

蒼斗七星の最高級バージョン。

しかもなんと27BYの熟成版。

今やほぼどこにも出回ってない超レアアイテムになります。

極少量の入荷ですので、是非お見逃しなく。

豊かで極上の米の香りがたっぷりと舞い上がりますが

なんとも艶やかで高級感溢れる香りがたまりません。

熟成型でこれだけの艶やかな風味が活きているのは

そうそうありません。

艶やかな輪郭に包まれながらも

どこまでも極上の旨味が口中にずっと伸びていきます。

滅多に味わう事の出来ない、正に至高の逸品です。

1,8L 4,900円

(価格は税抜きです)

-

蒼斗七星 27BY純米大吟醸 雫取り斗瓶囲い生

- ◎新規取扱い銘柄

咲くら -桜うづまき酒造-

(愛媛県松山市) - 愛媛県は松山市の北、瀬戸内海に面した名所である「北条地区」

この山と海に囲まれた美しき田園の地に蔵を構える

「桜うづまき酒造」

創業は明治4年(1871年)。この「桜うづまき」という

珍しい酒名は、

かつての蔵元が愛読していた小説「うづまき」から拝借し、

地元の桜の名所にちなんで、桜うづまきと命名されました。

気兼ねなく晩酌できる地元の大衆酒として長年愛飲されてまいりましたが、

転機となったのは平成28年の造りより。

それまでとは打って変わって、特定名称酒を主体とした新ブランド

「咲くら」

を立ち上げました。

地元高縄山の清らかな伏流水を使用し、

地元北条産の原料米を使用。

口に含むと米の旨味がしっかりと、たっぷり染み渡るタイプながらも、

程よく酸が絡み合い、旨味と酸の相乗バランスが絶妙で、

料理と合わせながら気兼ねなくじっくりと晩酌できる味わいに満ちております。

現在ある29BYは二造り目、今期の造りで三造り目になりますが、

今後更なる飛躍されるであろうブランドとして期待が高まります。

是非御愛好の程、宜しくお願いします。

- 老亀-おいがめ- 小野酒造

(広島県山県郡北広島町) - 広島県の北西部、島根県に近い位置にある広島県山県郡北広島町。

ここは標高300mから1000m近くの盆地であり、

「芸北地域」と呼ばれるこの一帯は、壮大な自然・歴史・文化を彩り、

中国地方を代表する美しき名所の一つとして名を馳せており、

北広島町はそのど真ん中に位置します。

また、古来より農業が盛んな穀倉地帯としても有名であり、

広島県内でも良質な米の産地として現在もなお高い評価を受けております。

この地において、江戸時代の元禄十年頃(1697年頃)より酒造りを営む小野酒造。

現在の十五代目蔵元の小野晃氏は、

自然が育む良質の米と、人々が築き守り続けてきた郷土の伝統と豊かな食文化の

調和をモットーに、最高に恵まれた環境をフルに活かし、

地元にしか醸せない味わい、自分達にしか醸せない味わいを日々追求されております。

創業以来一貫して造り続けてきた銘柄「老亀(おいがめ)」は、

広島県産米、自社栽培米、広島県開発酵母など主原料は全て広島県産を使用。

とことん地元にこだわり抜いたその味わいは

包容力と力強さに満ち溢れ、エネルギッシュな味わいながらも、料理との味わいを

調和させる懐の深さを併せ持つ個性豊かな味わいが魅力であります。

個性派蔵が贈る超個性的な味わい、是非ご堪能いただきたく存じます。

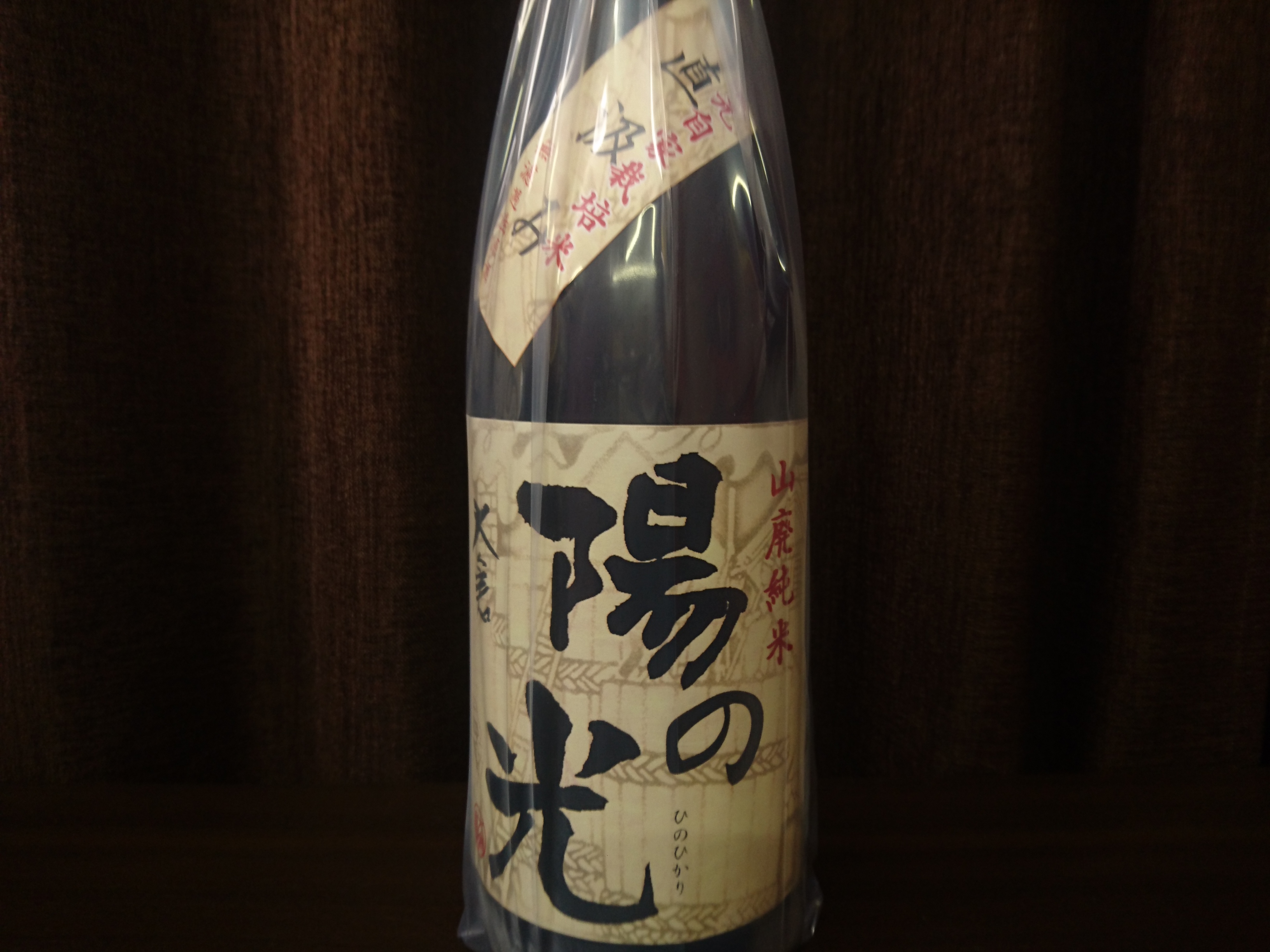

- 宮の松 松尾酒造場(佐賀県西松浦郡有田町)

- 日本伝統工芸品「有田焼」で有名な佐賀県西松浦郡の

有田町に蔵を構える「松尾酒造場」

創業は江戸時代末期、常に地元に愛される酒を目指し、

地道な、着実な酒造りを営んでこられました。

近代では鑑評会や酒類コンクールにて数々の入賞を果たすなど、九州はおろか全国でも屈指の実力蔵として名を馳せております。

今や佐賀県では伝説的な存在である熟練の名杜氏、井上満氏が醸す代表銘酒、「宮の松」

香味バランスが素晴らしく、柔らかく優しい旨味が舞い上がり、スッキリと爽快な後味、

マイルドな余韻が魅力。開封後もグングン酒質が伸びる

芯の強さとしたたかさも兼ね備えている。

これぞ毎日晩酌で飲みたくなるような美酒。

「自分達の酒造りはまだまだこれから」

素晴らしい情熱をお持ちの蔵元社長、松尾守蔵氏と、

決して初心を忘れず、終わりなき酒造りを追及し続ける

名杜氏、井上満氏との見事なコンビネーションは

まさに「和醸良酒」の鏡です。

Copyright 日本酒専門酒屋 刻和 ーTOKIMASAー All Rights Reserved.